“空窗期那么短,她肯定出了轨”

这是我在一个朋友A某条诉说分手之痛的微博下看到的评论。基于当时A那条微博的措辞,我知道评论者是什么意思:A的前女友绿了他。

评论区清一色地站队,纷纷指责那个女孩花花心肠、不尊重A,谈恋爱只是玩玩而已,辜负了人家一片真情实意。

当时我并没有在评论区支持什么或者反驳什么,一部分是因为我没有评论的习惯,另一部分是因为我从某种程度上而言,赞同A以及评论区的判断——

因为那个处于风口浪尖的女孩是我师妹,在朋友圈看到了她当天po出的与新男友的照片。而她上一条朋友圈还停留在前几周与A的聚餐。二人异地,A当天风尘仆仆乘车3小时来了女孩的学校给她过生日。

越过一个周末,他们毫无征兆地——至少在社交平台上毫无征兆地分手了。一边A在伤心欲绝,另一边,又过了半个月左右,师妹已经另觅到了新欢。

出于对他人情感不多过问的原则,我没有针对任何一方发表过什么观点,但还是下意识地站在了A、以及微博评论区的一边:认为A是这场“出轨”中的受害者。

但随后几天事情有些不对了起来,A或许因为情绪仍然处于被分手后的悲愤之中,在社交平台上说了许多偏激的话,倒是没有指名道姓针对前女友,却也阴阳怪气地指责了一番人心险恶、变化莫测,害他把真心付诸东流。

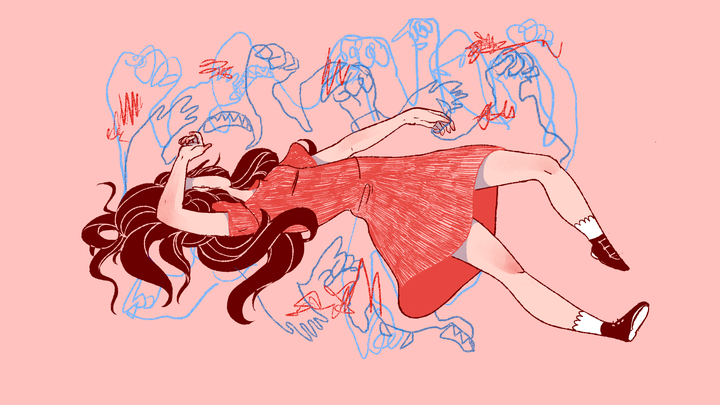

评论区除了鼓励他尽快走出来,更多的是一种颇为诡异的同仇敌忾:那女孩婊,那女孩过河拆桥、那女孩与新欢女c男盗、那女孩……

帽子一顶一顶地扣在了师妹头上,不明就里的列表好友们一个一个地相信这些指控毋庸置疑是真实的,即使他们当中大概有不少人甚至并不认识这个师妹,甚至有些人根本不在她的学校,仅仅在上周以前云吃过几个月关于海誓山盟的狗粮。

随着评论区的用词愈发侮辱、语气愈发确凿,我感到一阵阵嵴背发凉,他们对师妹的唾弃之辞就像是曾眼目睹偷腥,曾亲手捉奸在床。我突然有些怀疑这些评论的依据与来源,于是私戳了前几天好像是第一个对于A被绿这件事表示赞同的朋友,我问她怎么知道是师妹出轨才导致的分手。

“这不是很明显的吗,哪有分手之后那么快找到下家的。”

“你看到她朋友圈照片了吗?屁股都放到那男的腰上了,指不定做过多少次。”

“她和那男的还同校,跟A异地这么久,早就欲求不满了吧。”

“看她打扮就是那种很浪的女生啊,不知道当时怎么骗到A的。”

“我都在学校里看见过不止一次她当模特拍照了,正经人谁跟她一样天天搔首弄姿。”

……

然后我问了另外几位好友,得到的回复相大同小异。

我发现他们的信息来源与我的并无二致。我们都只有朋友圈的几张照片或者日常偶遇场景,就贪婪地想对人家私生活窥探一二,我们都在从只言片语的信息中妄图编造出一个完整故事。

虽然这个朋友比我“下意识认同”的故事想象得更为大胆、更为隐秘,但我发现自己本身似乎也从某种意义上推波助澜了这些无论如何都有失偏颇的论断,这一幡然醒悟的发现让我感到相当愧疚。

因为他们的表述让我突然回想起大一时我自己与异地前任的分手事件。

那时的我与现在这个师妹大约处在类似的位置,我们主动向男孩提出了分手,然后在社交平台上毫无征兆地宣布。我记得那天前任惊愕、惶恐、手足无措、情绪激动,凌晨三点给我发来大段大段的告白与忏悔与悲痛,但我去意已决,甚至因为一时恼怒还拉黑了所有平台上他的联系方式。

一个多月后我进入了另一段恋情,和师妹一样,新恋情结束了异地。

过了段时间,我这个后知后觉的人隐隐感觉周围一些我认识的同学似乎在对我指指点点,看到我出现就立刻噤声,这种感觉在我与现任一起走在校园里时更为常见、也更为明显。

直到大一暑假,回高中看望老师时,同行的姑娘悄悄告诉我,“xx(我前任)说你绿了他。”

我一时愕然。

不久之后我在机缘巧合之下找到了前任的微博,翻到他分手后那几天的博文,阴阳怪气程度以及评论区里对他的安抚、对我的揣测、对我衣着打扮的评头论足和对我情感历程乃至性生活的推断,可谓与现在我从A的微博下看到的言论如出一辙。其中不乏几位高中兼大学校友的身影。

大约就这样以讹传讹,我成了那个毁弃誓言、出卖色相、欲求不满的出轨者。

原来校友圈子竟然可以这样用么。

后来前任微博里关于感情的话题逐渐减少,校友们也渐渐地对这一场坊间八卦丧失了兴趣,那些同样扣在了我头上的帽子才不了了之。

但多年以后的今天我依然对那些曾短暂存在过的流言蜚语感到后怕,即使它们背后的传播者们没有国民老公那样全网爆黑料的能力,没有某学生会主席那样P图和伪造聊天记录的兴趣,但如果我那时穿着再“暴露”些、再多发些与继任“秀恩爱”的照片、甚至如果再一次很快分手然后很快找到新一任男友,经过好友圈子内或有意、或玩笑的闲言碎语的润色,我又会被扣上哪些更加不堪入耳的帽子呢?会不会有人越过网络空间的界限,在现实生活里对我表现出其他形式的恶意呢?

即使已经过去将近十年,即使好友列表并不相同,当年导致我被胡乱揣测的因素与师妹现在的个人特质其实并无多少差异,人们的评价标准也并未有过太多改变,这些标准也依然变化莫测:

穿吊带时会有人说你过分性感,衬衫配短裙又成为绿茶装纯,出门上课前扫了点亮片眼影就会被怀疑彻夜蹦迪,与异性共同进出校园会被视作行为不检点,甚至连空窗期的长短也能作为衡量道德品行的标准——至于多长时间才算不短,要看你开始下一段感情时前任是否已从分手之痛中走出,要看你周围的人们多久能忘记这段八卦。

我并不否认的是,自己当时选择分手的方式过于粗鲁且幼稚,师妹后来也在社交平台上表示自己没有和A充分沟通。我们都不是完美的前女友,我们没能演出一场好聚好散的恋爱,我们是主动提出分手、没有悲痛欲绝的恶人,我们是喜欢漂漂亮亮打扮自己的女孩,但这些,究竟是通过怎样的组合推理方式,才能够得出我们私人生活“骚浪贱”的结论?

又或许是因为:欲加之罪,何患无辞。

再后来A也发文说自己一时悲痛、情绪不稳定,说了很多让大家产生误解的话,师妹并没有出轨。自此一场无声闹剧算是了结,吃瓜群众转眼便不再提起。

可事情真的了结了吗?

甚至我这种吃过类似亏的人对于相同境遇下的师妹的第一反应仍是认为她做错了,还有多少人,仍会戴着一副道德警察的眼镜,去窥探、揣测那些未能恪守所谓分手礼仪、日常着装规范的女孩、男孩的私生活呢?

但对此,我也不该妄加揣测。

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

其他

Comments

Leave a comment in Nestia App