北大教授张文裕回到家,却发现妻子一个招呼没打,从此音讯全无 17年后,一个满头白发的老太太敲门,张教授愣了:您找谁?

这位消失的妻子,是中国顶尖核物理学家王承书。

1912年,王承书出生在上海,一个书香门第。从小,她的数学天赋异禀,“二小姐,快来算账!”成了家人的口头禅。

18岁那年,她做了一个令人震惊的决定:报考燕京大学物理系。家人劝她:“你一个女孩子,又体弱多病,学什么物理?”

她不为所动,成为全班13名新生中唯一的女生。4年后,当全班只剩4人毕业时,她竟以第一名的成绩,获得象征最高荣誉的“金钥匙”奖。

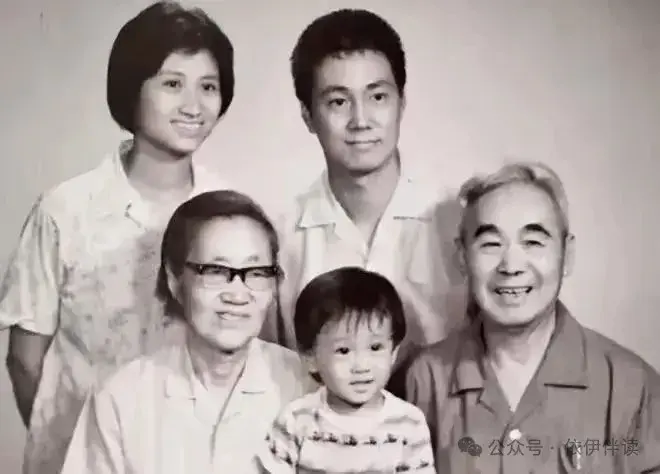

在燕园,她遇见了同样痴迷物理的张文裕。1939年,这对志同道合的才子佳人结为夫妻。

当朋友调侃“张先生又不是养不起你”时,王承书严肃回答:我为啥要他养?为啥不能自己念书、工作?

1941年,她打破美方“不收已婚女性”的禁令,考入密歇根大学。并联合导师完成“王承书-乌伦贝克方程,轰动物理学界。

就在导师冲她伸出大拇指“了不起!”大家都认为诺贝尔奖非她莫属时,王承书做出一个让所有人目瞪口呆的决定。

1949年,新中国成立的消息传来。王承书坐不住了!她连夜打包300多箱学术资料寄回祖国,与丈夫千方百计争取回国。

可回国路,实在太难。她一走就是7年,历经周折,踏上故土的王承书热泪盈眶:“祖国,我回来了!”此时,她不知道,今后她将要面对3次人生抉择。

1958年,钱三强找上门:“我们要搞热核聚变,这在国内是空白,你愿意牵头吗?”46岁的王承书毫不犹豫地点头:“我愿意!

她忍痛将8岁的儿子托付给丈夫,只身前往苏联学习。在回国火车上的7天7夜里,她竟把带回的全部资料翻译成中文。

更大的考验在1960年到来,原子弹研制陷入困境。钱三强又来了:“要执行绝密任务,连家人都得瞒着,你愿意吗?”

话一出口,钱三强心里就七上八下,对于一个为人妻母的女人来说,自己刚刚说出口的这番话,就已经够残忍了!

更何况,王承书是一位事业如日中天,光环满身的海归女科学家,这一去,意味着不但隐姓埋名,还要放弃所有学术荣誉,从国际物理学界“消失”。

哪知,王承书还是一脸平静地回答:“我愿意!”临走前夜,她默默凝视着熟睡的孩子,一夜没合眼。

王承书舟车劳顿,来到茫茫戈壁深处的兰州504厂,当时苏联专家刚撤走,留下的设备形同废铁,技术资料全被销毁。

条件有多苦?没水,没电,没有计算器,更别提精密仪器。这都难不倒王承书,她和团队用算盘,计算尺,进行海量运算;没有防护设备,就冒着辐射风险调试机器。

张爱萍来视察视察,问王承书:“有把握按时拿出合格产品吗?”她说:“可以,声音不大,却无比坚定。

1964年1月14日,一个值得纪念的日子。。零下20多度的严寒中,成功提取出第一批合格的高浓铀,比原计划提前113天!

10月16日,罗布泊升起蘑菇云,举世皆惊!而王承书的名字,却被封存在绝密档案里。

就在王承书52岁时,钱三强又向她发来第三次邀请:”我国核技术还是一片空白,希望…”毫无疑问,得到的答复,还是那句“我愿意!”

1977年,北大教授张文裕已是白发苍苍,孩子已长大成人。这天,他家突然响起敲门声,开门一看,门外站着个满头银丝的老太太。张文裕一时没反应过来:您找谁?

早已长大成人的孩子们闻声出来,惊叫一声:“妈妈!”

原来,她就是离家整整17年的王承书!风沙侵蚀,岁月风霜,让当年优雅的女学者变成骨瘦如柴、满头银发的老妇人。

孩子们扑过来,一把抱住她,痛哭失声:”妈妈,这些年,你受苦了!你是我们的英雄!”

可她的奉献远未结束。晚年她指导团队攻克激光分离铀技术,1991年实现重大突破。对自己却极其苛刻:患白内障时拒绝进口药:“我这双眼睛值6000元吗?”

捐建希望小学时,工作人员看到名单上她的住址惊呆了!北京海淀区一间60平米的老旧公寓里,住着这样一位成绩卓着的女科学家。

1994年6月,82岁的王承书在病床上,听到核电站成功运行的消息,笑了。她开创的铀分离技术,使我国核电原料自给率提升40%。

弥留之际,她留下遗嘱:10万元积蓄捐希望工程,3万元国库券交党费,遗体捐医学研究,笔记资料留给科研所。

1994年6月18日,82岁的王承书安详离世。

当护士给她擦拭瘦骨嶙峋的背嵴时,差点哭出声:她内衣肩部磨出2个破洞:这是她数十年伏案工作留下的最后印记。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。这位用三次“我愿意”扛起大国重器的女科学家,最终连一件完好的衣衫都没留下,却为中华民族留下了挺立世界的嵴梁。

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

Comments

Leave a comment in Nestia App