在国博,追忆“守门武士”的回归之路

题 记

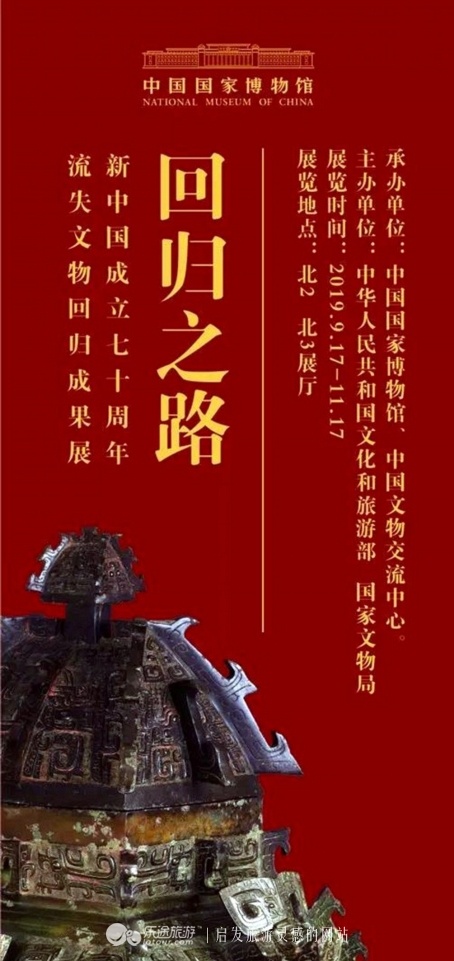

国家博物馆举办的《回归之路》展览,不仅使观众近距离、全方位观赏珍贵文物,理解文物本身所包含的历史信息,更通过流失文物的“回归之路”这一独特视角,以及由此折射出的国运兴衰,使观者感受到新中国成立70年以来国家崛起的脚步。

国博《回归之路》特展海报

近日,在国家博物馆观看了《回归之路——新中国成立70年流失海外文物回归成果展》。

五代王处直墓武士浮雕 砾华 / 文图

五代王处直墓武士浮雕 砾华 / 文图

其中,王处直墓彩绘浮雕武士石刻是我最为熟悉的一组文物。河北博物院《曲阳石雕》陈列厅,主题装饰就是这两位“武士”,他们一左一右迎门而立,讲述着“海归武士”的传奇经历,展示着曲阳石雕的艺术高度。《曲阳石雕》有关王处直的章节,也展出了这对浮雕的大幅图片。但是,在观看《回顾之路》之前,一直没有机缘一睹“海归武士”的真容。

五代王处直墓武士浮雕(局部) 砾华 / 文图

我想,所有见到这两块彩绘浮雕的人,都会为其高超的艺术魅力折服。武士身材魁梧,膀大腰圆,双眼圆睁,双眉倒立,气势威严。他们头戴头盔,身披铠甲,双手持一把宝剑,剑锋向下,插在一朵莲花上。两块浮雕的不同之处在于:一为“盘龙踏鹿”——武士脚下踏鹿,肩上盘龙;一为“栖凤踏牛”——武士肩头栖凤,脚下踏牛。

五代王处直墓武士浮雕(局部) 砾华 / 文图

五代王处直墓武士浮雕(局部) 砾华 / 文图

浮雕雕刻精细,无论武士铠甲、头盔上的纹饰,还是龙鳞、凤羽、牛角、鹿蹄,都雕刻得细致入微、纤毫毕现。尤为难得的是,这两块汉白玉石雕,还根据服饰及人物形象需要遍施彩绘,武士红光满面的脸庞及双手,仿佛充溢着旺盛的生命活力。绿色的甲、红色的袍,头盔、护心镜和个别部位还涂上了金粉。这两位金盔金甲武士守护的,正是五代义武军节度使王处直之墓。

河北曲阳西燕川王处直墓

上世纪九十年代,由于盗墓贼的罪恶,两块武士浮雕漂洋过海天各一方。

2000年2月底,正在美国访问的一位中央美院学者,拿到了一本嘉士德拍卖行的拍卖目录。当他看到209号拍品时,一下子怔住了:这块汉白玉浮雕武士像,和他几年前看到一批浮雕非常相像。那批浮雕就是曲阳王处直墓出土的《散乐图》《奉侍图》等。这位学者马上把这件事情告知河北画界的一位好友,并请他立即转告河北省文物部门。

河北省文物部门接到这个信息后,立刻组织参与过王处直墓被盗后发掘工作的文物研究专家、对该墓壁画雕刻深入研究过的画家及参与侦破勘察被盗墓室现场的公安人员,进行集体“会诊”,大家一致认为:209号拍品所用石料与墓内其他浮雕用料相同,其尺寸与被盗后遗留的尺寸吻合,浮雕手法与墓内所剩浮雕完全一致,所用颜料与整个墓葬其他浮雕风格无异。由此认定:嘉士德拍卖行的209号拍品,正是1994年曲阳王处直墓甬道处两块被盗浮雕中的一块。随后,国家文物局照会美国驻华使馆,希望根据国际公约采取必要的手段,阻止嘉士德拍卖行对209号拍品的拍卖活动。我省文物工作者则开始了严谨认真的取证工作,一场跨国追讨国宝的行动紧锣密鼓地展开了。

五代王处直墓十二生肖浮雕(鼠) 砾华 / 文图

五代王处直墓散乐图浮雕 砾华 / 文图

五代王处直墓奉侍图浮雕 砾华 / 文图

对此,河北文物部门指出:武士像用以镇邪、驱鬼、守卫墓主人,而《散乐图》浮雕等反映的是世俗人物和歌舞生平的景象,浮雕风格上的差别是合理而必然的;散乐和奉侍浮雕浸泡是金代盗墓后雨水顺盗洞流入墓穴后室造成。因当时前后墓室之间有石墙封堵,盗贼未发现前室,所以,尽管后室水浸土墁,前室则安然无恙。如此论据充分的的解释,使拍品委托人的幻想完全破灭。

五代王处直墓武士浮雕 砾华 / 文图

与此同时,美国着名收藏家安思远先生从媒体上看到中国政府追索王处直墓被盗武士像的情况后,主动与中国文物局联系,几年前他曾在香港古玩市场买过一件武士浮雕,与拍品209号尺寸大小相同,他表示愿意将这件文物无偿捐献给中国。2000年6月26日,安思远先生捐献的“盘龙踏鹿”汉白玉彩绘武士浮雕顺利运抵北京。时隔一年后,美国司法部门根据联合国1970年通过的《巴黎公约》做出公正判决,将文物无偿归还中国政府。2001年5月26日,“栖凤踏牛”汉白玉彩绘武士浮雕也返回祖国怀抱,被定为国家一级文物,现藏中国国家博物馆。

王处直墓武士浮雕像的追索,是中国政府首次成功从境外无偿追回古墓被盗文物。文物回归的意义,已远远超出了文物本身的价值。

国博《回归之路》特展 砾华 / 文图

唐 红衣男装仕女图壁画 砾华 / 文图

与富有传奇色彩的“海归武士”一样,《回归之路》中的每件文物背后,几乎都有一段精彩曲折、不为人知的经历。因此,“故事多”可以说是该展览的一大特色。另外,展览的规模之大,文物之好,同样令人感叹。

春秋 垂鳞纹铜鍑 砾华 / 文图

国博《回归之路》特展文物 砾华 / 文图

国博《回归之路》特展文物 砾华 / 文图

自1949年新中国成立以来,通过执法合作、司法诉讼、协商捐赠、抢救征集等方式,已促成了三百余批次,十四万余件海外中国文物的回归。“回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展”,是我国首次对流失文物追索返还工作成就进行全景式展览。来自13个省市、18家文博单位的600余件回归文物参展,是对中华人民共和国成立以来流失文物回归的历史性成就进行全面总结展示。

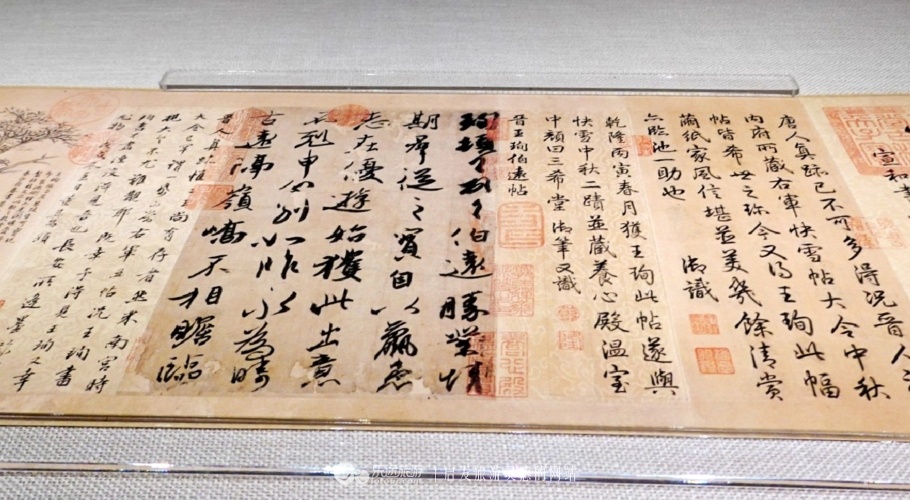

东晋 王珣《伯远帖》(复制品) 砾华 / 文图

唐 五牛图卷(复制品) 砾华 / 文图

西周 青铜虎蓥 砾华 /文图

展览共分三个单元,25个“归来”故事,引领观众回溯70年来流失文物的回归之路。展品不仅包括公众耳熟能详的伯远帖卷、五牛图卷、韩熙载夜宴图卷、秦公晋侯青铜器、龙门石窟佛像、永乐大典等珍贵文物,也包括我国近期成功追索回来的曾伯克父青铜组器。同时,国家博物馆也展出了一大波珍贵馆藏,如圆明园青铜鼠首兔首、青铜虎蓥以及王处直墓彩绘浮雕武士石刻等。

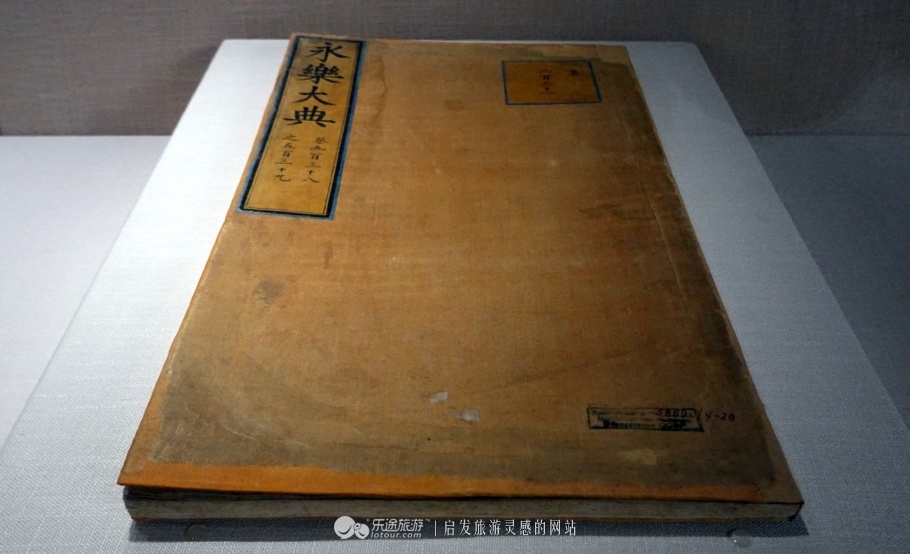

明 《永乐大典》 砾华 / 文图

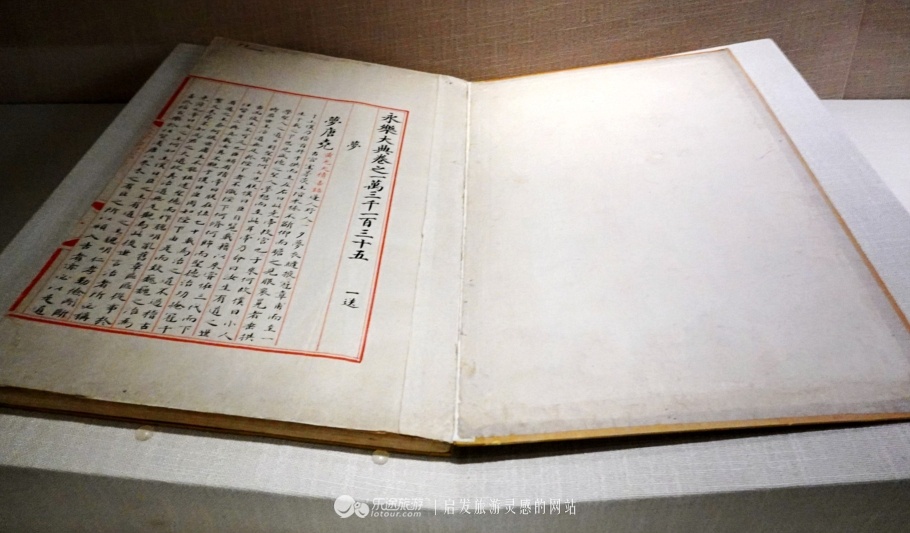

明 《永乐大典》 砾华 / 文图

《永乐大典》汇集了自先秦迄明初约8000种古代典籍的“百科全书”,历经朝代更迭、民族劫难,正本早已渺无踪迹、副本亦经久散佚。《永乐大典》已知存世仅存800余卷、400余册,每一册均极珍贵。新中国重视文化遗产保护的鲜明态度,赢得了一批国家的尊重。1951年至1958年间,苏联先后3次向我国返还共64册《永乐大典》。1955年12月,民主德国又返还3册八国联军侵华时劫走的《永乐大典》。

正是流失《永乐大典》归国,开创了外国政府向新中国返还流失文物先河。《永乐大典》作为国家图书馆的“镇馆之宝”,已有无数观众曾在展览中被它蕴涵的辉煌所吸引,更为它的回归传奇而赞叹。

五代 顾闳中《韩熙载夜宴图》(复制品) 砾华 / 文

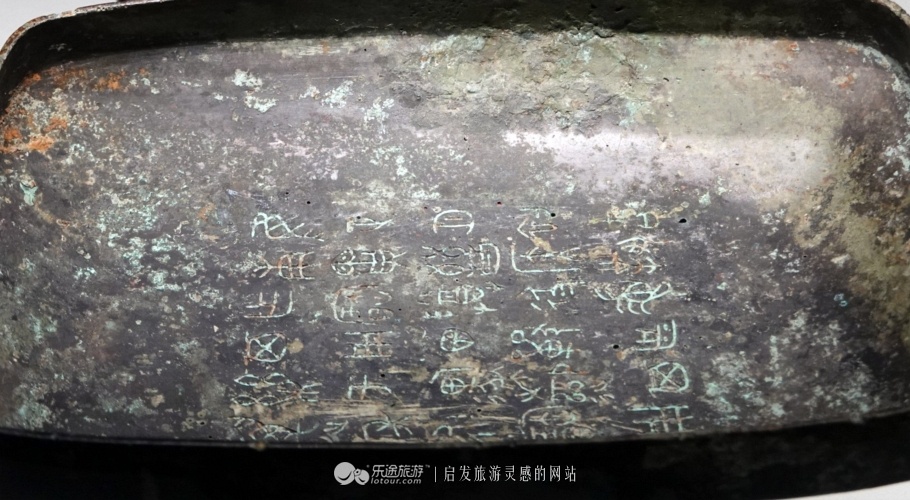

西周 晋侯对铜盨 砾华 / 文图

西周 晋侯对铜盨(盖) 砾华 / 文图

王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、王羲之《快雪时晴帖》并称“三希”,被清乾隆帝视为稀世珍品,是国宝中的国宝。清末世局纷乱,《中秋帖》《伯远帖》被清逊帝溥仪携出紫禁城,其后几易其手,辗转至香港。1951年10月,文物圈中传出两帖即将询价出售的消息。为防中华瑰宝失散,神秘组织“香港秘密收购文物小组”火速启动抢救工作。时任文化部文物局副局长的王冶秋奉命偕同故宫博物院院长马衡等人星夜兼程,南下谈判。其间斗智斗勇,最终成功购回国宝。“香港秘密收购文物小组”还成功征集了唐韩滉《五牛图》、宋徽宗赵佶《祥龙石图》等许多珍宝。

西周 青铜义方彝 砾华 / 文图

西周 秦人墓枭形金饰片 砾华 / 文图

春秋 晋公铜盘 砾华 / 文图

应该说,每一件回归文物,都体现着党和国家对流失文物回归度重视,凝结着一代又一代文物守护者的心血与努力。国家博物馆举办的《回归之路》展览,不仅使观众近距离、全方位观赏珍贵文物,理解文物本身所包含的历史信息,更通过流失文物的“回归之路”这一独特视角,以及由此折射出的国运兴衰,使观者感受到新中国成立70年以来国家崛起的脚步。

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

Comments

Leave a comment in Nestia App