通过体验游戏中的失败,抓住人生的线索

玩一场游戏,意味着自愿去克服非必要的障碍(voluntarily overcoming unnecessary obstacles) 。

哲学家伯尔纳·舒兹在 1978 年出版的书《蚱蜢:游戏,生命与乌托邦》(The Grasshopper:Games, Life, and Utopia)就是从这样的论断出发的,他在书中大胆地作出了对于未来乌托邦的推测:想象一个衣食无忧、心灵满足的乌托邦世界,活在其中的人类早已心想事成,无事可做,剩下唯一能做的事,就只有玩游戏,玩游戏将变成人类存在的全部理想。

所以他在书的最后给出了这样的警示:游戏是未来的线索;趁现在认真培育游戏,或许是我们唯一的救赎。

与技术赛跑

虽然伯尔纳所提出的“游戏”指的并不是当时才刚刚兴起的电子游戏,但放在今天倒是一语成谶。

今天电子游戏覆盖了最广大的人群,不久前国民级手游《王者荣耀》庆祝单日的活跃用户数(DAU)平均到达一亿,这个卷入了无数资本、技术、人才的产品,成为互联网企业最为重要造血机器,电子游戏已经毫无争议地成为当下最有力的媒介入侵到我们的现实之中。

让我们回头看看 2010 年后的网页游戏,2013 年后的手机游戏的跨速发展,短短数十年间,游戏这一媒介在指数级地扩张版图,这个行业每天都有新鲜事发生,市场上充斥着游戏的死亡与出生。这样强劲与广阔的影响力,使游戏也逐渐吸引到学术和艺术圈的目光,而此前它们的视线并未在游戏行业过多停留。虽然我们常常谈论:游戏是第九艺术,但此“艺术”并非彼艺术。放在国内当代艺术与游戏行业交流的历史上来看,艺术圈开始以游戏为话题正是最近几年的事。

2018 年中央美术学院举办了首届功能与艺术游戏大展《重识游戏》,同一时期 OUTPUT 举办了 GAMEBOX 沉浸式游戏艺术展;2019 年初第四届深圳独立动画双年展《游戏共生》,展出了许多国外先锋的独立游戏;同年,首届之江国际青年艺术周中“游戏的游戏”论坛举办了一次 48 小时的游戏开发大赛 Game Jam ;2019 年底,上海昊美术馆举办展览《严肃游戏》;2020 年,Hyundai Blue Prize 2019 获奖展《游戏社会:狼、猞猁和蚁群》在北京开幕,华东师范大学举办“游戏/哲学”工作坊,艺术家,游戏设计师皆有参与。这些展览上出现了许多以游戏为媒介的艺术作品,也从不同意义上讨论了“游戏”的概念,打开了许多观察游戏的全新角度。而当下正在上海明当代美术馆展出的展览《游戏的人》则颇有历史性的意味。

“游戏的人”展览现场,明当代美术馆

邱志杰、陈抱阳两位策展人对电子游戏的发展历史进行了一次完整的文化考古,对许多中国与游戏相关的当代艺术作品做了整理,连接起中国电子游戏这二三十年的传播史,还公然把街机摆进了展厅内。

展览先从这段电脑游戏史的滥觞开始,从现场展示的视频、机器、文本等,我们看到第一款电子游戏《阴极射线管娱乐装置》诞生时电脑还停留在纸带打孔的年代,从那个时候开始,电脑技术如同机械降神,为我们人类创造开辟出一种全新的维度,一种可见的半真实(half-real)世界。

“游戏的人”展览现场,明当代美术馆

穿过一段放有小霸王、红白机等童年回忆的曲折走廊,我们来到了一系列伴随着电子游戏的兴起而骤然新生的空间:街机厅(Arcade Game),电竞(eSports),网吧(PC Master Race),主机(Consoles)空间,游戏以光怪陆离的姿态从日本任天堂或雅达利等游戏工厂中源源不断地输送到每一个孩子手中。这些电子游戏,就仿佛建筑师 Cedric Price 所提出的 Fun Palace ,成为一种不断变换着的,充满魅力与自我可变性的赛博空间。

有意思的是,一楼正中间是一块充满泡泡球和幼儿滑梯的游乐场——反斗城(Wonderland),观众需要脱鞋入内。这个物理性的真实游戏空间被环绕在各种光芒闪烁的半真实世界里,仿佛是一种历史性的反讽:“居然没有人进去玩!”似乎这种老旧的童趣,某一天将成为被游戏替代的历史遗迹。

"我知道什么是天堂,什么是地狱!“

在二楼,我们开始看到以中国为主的当代艺术家在这二十多年来是如何处理和对待电子游戏这个媒介的。

冯梦波是中国最早对电子游戏进行艺术探索的人。早在 1994 年,冯梦波就创作了一组由四十二幅油画构成的系列作品《游戏结束:长征》,绘画的主角是一位像素化的小红军,以可口可乐罐为武器,进行一场从远古到太空的伟大长征。此次展出了艺术家 2008 年的电子游戏作品《长征:重启》(Long March: Restart,2008),真正实现了这个 14 年前勾勒出来的电子游戏草图,成为一个真正可玩的原型。

《长征:重启》影像截屏,冯梦波,2008,图片致谢艺术家

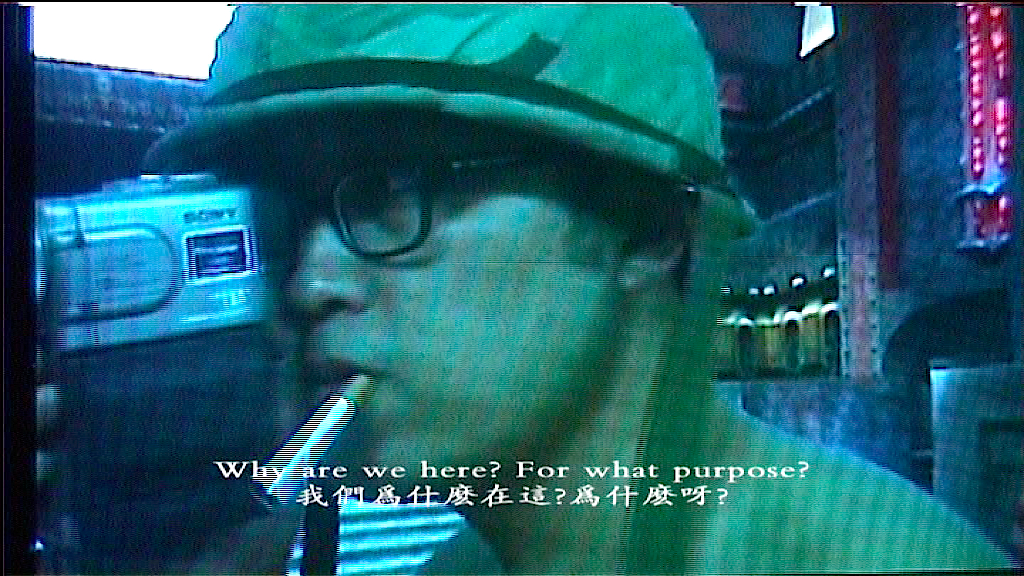

1999 年恰逢 Id Software 的新作《雷神之锤3:竞技场》(Quake III :Arena,1999)推出,冯梦波写作了剧情脚本并花费八个月时间制作了一部短片《Q3》(1999),使用 MiniDV 对屏幕拍摄素材并且进行蓝幕抠像,将自己形象融入进了游戏之中。即便是在引擎电影(Machinima)的发展史上,这也是相当早地将游戏画面引入艺术创作的举动。

短片中有一段和游戏中角色的虚构对话十分精彩:冯梦波手里拿着 DV 机,对着游戏中的恶魔唠着京腔:“我知道什么是天堂,什么是地狱!”

《Q3》影像截屏,冯梦波,1999,图片致谢艺术家

《Q3》影像截屏,冯梦波,1999,图片致谢艺术家

旁边的作品《我·镜》来自艺术家曹斐,她在游戏《第二人生(The Second Life)》中以“中国翠西”为名完成了一部电影。在十多年后的今天来看,即便建模精度并不高,这些游戏画面仍然显得动人异常。

曹斐(第二人生中的化身:中国.翠西),《我·镜》2007,引擎电影,单频录像,4:3,彩色,有声,28 分,鸣谢:艺术家、维他命艺术空间及 Sprüth Magers

2010 年之后,随着游戏制作工具的普及与民主化,国外独立游戏潮兴起,游戏在慢慢地被更多人认识与接受,有更多的新媒体艺术家开始尝试使用游戏这一新潮的表达手段来进行创作。

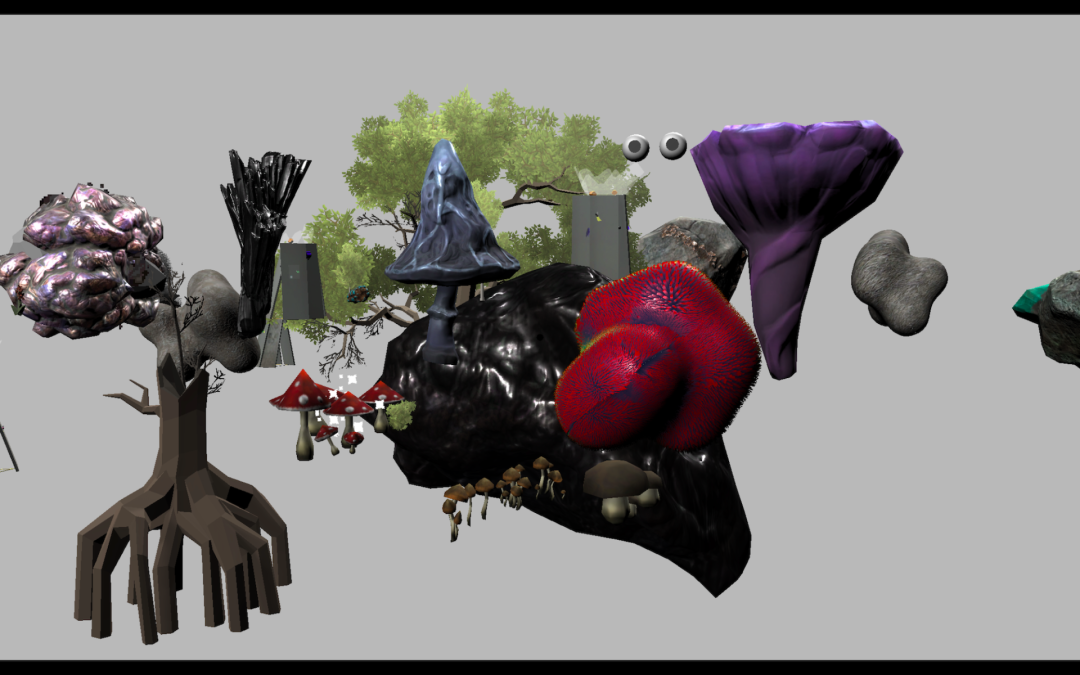

毕业于中国美术学院新媒体专业的艺术家陆扬一直在利用 ACG 元素创作(动画 Anime,漫画 Comics,电子游戏 Games),其 2019 年的新作《器世界大冒险》(Material World Knight,2019)糅合了先前一系列创作,其中经过基因编辑的人类,外骨骼机械强化后的人机合成体,以及难以用生命体来界定的机器人都被放置进这样一个完整的、可互动的电子游戏形式中,形成一个混杂且强烈的异次元世界,展现出毁灭与重生,欲望与情绪等带有浓厚佛学色彩的问题。

DOKU,数字转生,图片致谢艺术家

有趣的是,作为世界上最大的游戏公司,腾讯也参与到了这场当代艺术展之中,资本助力的游戏产业在裹挟一切的同时也为艺术提供了新的疆界。陆扬制作的数字人“独生独死”与游戏行业的技术商展开了大量合作,独生独死(DOKU)以陆扬自己的面部特征为原型,是一个没有性别、超越文化与语言的障碍,不受物质与时间束缚的虚拟形象,是艺术家本人的精神投射。为了创作这个形象,并使之完成各种颇具难度的动作,陆扬与合作方采用了游戏工业中的虚幻引擎、实时动态与面目捕捉,以及照相扫描建模等技术手段。

DOKU 制作过程,图片致谢艺术家

其他一些作品也从各个方面吸收与使用了游戏的媒介。aaajiao 的元游戏《深渊模拟器》借用游戏的逻辑和形式构建了一个充满黑色幽默的世界,观众会得到这样的说明:“好,注意听了,游荡的人。火龙石主宰了你在洞穴里的一生,也就是你们所谓的‘活着’阶段,如果希望具有更强的自由意志与创造力,可以考虑使用它……。”

《深渊模拟器》,游戏,aaajiao,2020,图片致谢艺术家

JODI 的作品《无题游戏:控制+空格键》看起来令人茫然,实际上是对《雷神之锤》进行了极简画面处理的结果;郑国谷则从游戏《帝国时代》获得灵感,持续 20 多年在广东阳江打造了3万多平米的空间 “了园”,有如一篇现实版本的《见证者 The Witness》。

《了园》影像截图,郑国谷,2016,图片由艺术家和维他命艺术空间提供

左图为《了园》鸟瞰,右图为独立游戏《见证者》(The Witness,2016)

年轻艺术家也与腾讯合作完成数组作品。《画境长恨歌》、《可爱的声音》、《你会看见自己吗》、《遍插茱萸少一人》以游戏装置为媒介,探讨传统文化与感知,交流偏差带来的社会困境,虚拟与现实中的身份,线上游戏连接亲情与友情的社交属性等不同议题。

在《遍插茱萸少一人》的装置中,你一个人坐在椅子上,桌面就会浮现一盘棋;两人,坐下棋盘变作一副斗地主;三人,变作一局麻将。桌前的电视上播放着春晚,这种永远的缺乏似乎指涉着那个始终不在场的人。我们在虚拟世界沉浸徜徉欲望之时,或许我们有一天会最终穿过虚构回到消失的大地上。

《遍插茱萸少一人》,TGC,腾讯数字文创节展览现场,2020,图片致谢艺术家

《遍插茱萸少一人》,TGC,“游戏的人”展览现场图,明当代美术馆

作为失败者的人

艺术展名《游戏的人》所打开的空间是极为丰富的。

“游戏的人”是一种审美的旨趣与社会的矫正,席勒说“游戏着的人才是完整的人”,而麦克卢汉也在《理解媒介》中这样预告:“高度专业化的工业文化迫切需要游戏,这些社会陷入迂腐的泥潭。没有艺术的人,没有游戏这种大众艺术的人,往往像毫无意识的自动机器。”

而今天我们并非仅仅是毫无意识的自动机器,我们还成为了只有自我意识的自恋狂,如韩炳哲所形容的那种空虚之感——自恋者无视他者的存在。自恋者不断地揉搓、扭曲他者,直至在他者身上再度辨认出自己的模样。自恋的主体只是在自己的影子中领悟这个世界。

邵志飞制作的《再次跌倒,跌得更好》的标题参考了贝克特的名言:“尝试过,失败过。没关系,再试一次。再试一次。再次失败。失败得更好。”画面中的人体在观众踩上压感地垫时会以随机地方式跌倒,然后重新爬起。作品就如同游戏学研究《The Art of Failure》(失败的艺术)一书对游戏的概括。

《再次跌倒,跌得更好》,邵志飞,2012-2019,“游戏的人”展览现场图,明当代美术馆

游戏的人是学会失败的人,我们今天需要在游戏中重新面临失败,重新面临那种失控的外在性并且重新认识它,在一次次失败后,将失败转为尝试,将挫折转为挑战,将这种克服变为对过程美感的敬畏,我们才可以超克它们,面对我们的现实以及作为人必然的“失败”界限。

策展人邱志杰这样说道:“人类其实是在游戏中去学习成为失败者,因为人生归根到底是要失败的。我们是先在游戏中体会成为失败者,从而才善于在生活中成为失败者。”

游戏总会结束,但好在重要的是过程,不是吗?

“游戏的人”展览现场,明当代美术馆

// 编辑:陆冉

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

游戏

Comments

Leave a comment in Nestia App