FIRST将走向何方,他有话要说

7月20日,第十三届FIRST青年电影展在西宁开幕。灯光暗下,年度主题短片Back to FIRST, Back to Future开始播放。屏幕被分割成了左右两半,新老电影通过共通的艺术符号仿佛在隔空对话。充满致敬情怀的片段一幕接一幕,让人仿佛穿越了时空,回到了未来。

“对话而不是喊话”,FIRST青年电影展的事务部总监段炼在阐述电影市场体系概念时,如是说道。把整个创投会的体验形式、沟通方式全部推翻重建,正是这届电影展最大的改革与全新的尝试。这里的“对话”,是过去与未来的对话,是电影人与观众的对话,亦是电影与产业的对话。

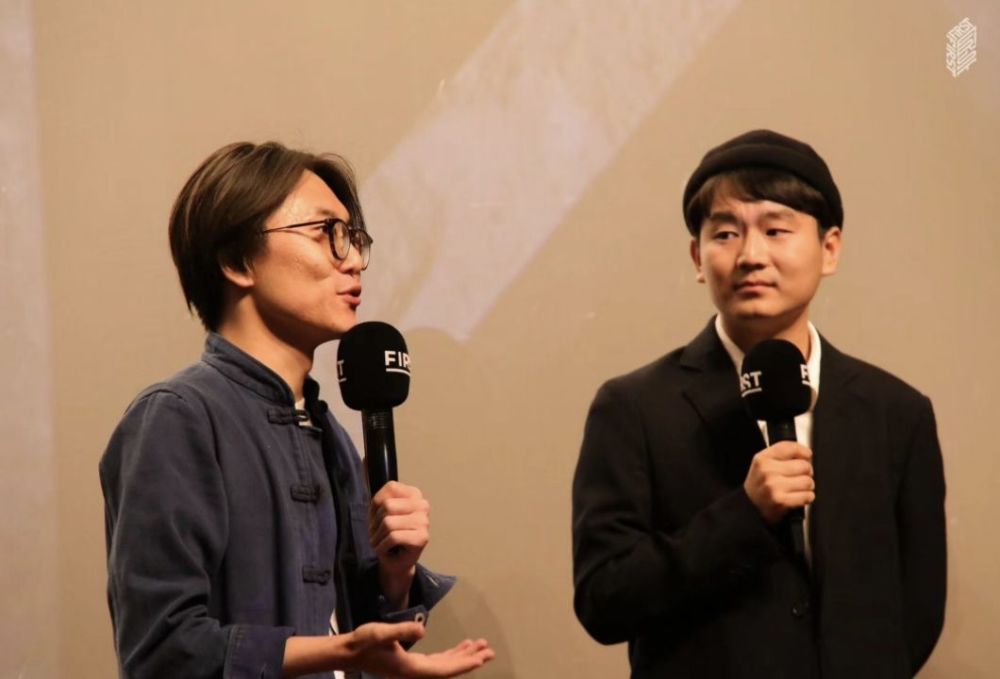

《春江水暖》映后交流,左边为段炼,右边为导演顾晓刚

段炼认为,我们生活在一个随机又多疑的时代。他的眼里,有一个“坏” 的未来。他说:“如果未去的那里足够险恶,那么既定的当下也会足够光明。”今年的FIRST主题宣传语为:“Back to FIRST, back to future.”在他看来,这里的“FIRST”既是双关语,也是一种对未来的期许。在谈到对FIRST的未来规划时,他说,希望能够从旧的东西中寻获新的意义,因为“并不只有brand new才是创新,old school也可以很酷。”

坐在青海大剧院音乐厅里看着时而在台下当观众,时而在台上当主持,时而与工作人员们商讨影展事宜的段炼,我突然联想到了他喜欢的My Chemical Romance乐队的主唱Gerard Way,不知疲惫,全能,永远充满热血与活力。在如此的百忙状态下,他甚至还参与策划了本届影展宣传片的剪辑制作和影展导言的撰写。

段炼在宣讲

在为期九天的FIRST青年电影展期间,段炼仿佛是影迷们身边“最熟悉的陌生人”。无论是青海大剧院影片放映后的Q&A环节,产业论坛,还是晚上十点在书店举行的影迷交流会……段炼总是能够在最合适的时间,出现在最需要他出现的地方,恰如其分地主持和策划着一场场活动,在观众、电影人与产业之间搭起了一座又一座沟通的桥梁。

对于参加影展的青年导演们来说,FIRST为他们搭建起了一个表达和展示自我,与世界对话的舞台。某种程度上说,作为舞台搭建者的段炼就像一个摇滚乐队的主唱,把控着电影展的节奏与氛围。而作为一场盛大而年轻的电影展的策展人,段炼所经历的艰辛却鲜为人知。

《春潮》露天放映映后交流,左边为导演杨荔钠,右边为段炼

几经周转,与段炼的采访约在了7月19日,影展开幕前一天的下午。从两点到六点,采访进行了近四个小时。对于开幕前“有诸多突发事件需要处理”的他来说,这个下午是他近期难得的“可以停下来稍作思考”的时间。

他穿了一件中式立领蓝色对襟棉衬衣,戴着棕色全框眼镜,梳着柔顺的中分齐耳发,这让瘦削的段炼看起来颇具文人气质。他语速和缓,逻辑缜密而用词精准。

采访过程中,他总是能够结合自己的亲身经历、丰富积淀与当下的感受,从不同维度将问题延展开来进行剖析。在解读“叙事现实”这一策展主题时,他甚至还提到了上世纪八十年代乔姆斯基与福柯的一场辩论,尝试对福柯“人类缺席自己的文明”这一观点给出了自己的解读。

段炼笑称,这是他自2013年加入FIRST以来接受过的时间最长的采访。在与FIRST的其他核心成员们聊到这次采访时,大家也一致表示,在聊天中不断拓展,讨论深刻话题,是段炼的一贯作风。

段炼于7月10日抵达了西宁,自此便开启了他高频率、快节奏的工作模式。除20日开始的电影展主体活动外,前期还有许多训练营方面的工作需要他去协调和处理,“这个工作也很复杂,但却是比较容易被外界所忽视的”。除此以外,非电影展期间,“山下纪录片实验室”、“FIRST实验室”、电影市场产业公开周等也都是他负责的项目。

影迷交流活动前沉思的段炼

新闻专业毕业的段炼在加入FIRST之前曾做过几年媒体记者。但他逐渐发现,影像或许能够比文字拥有更强大的传播与说服的力量。他渴望从事当代艺术和电影领域的活动策展,再加上从小在西宁长大,让他对FIRST有了别样的向往。

2013年,他选择了加入FIRST。那时正是FIRST的团队比现在庞大得多,大家都在不断摸索办这个影展所真正需要的组织架构。接下来的几年,经过不断的思考、论证与筛选后,他们才终于逐渐明确了方向,确立了13人的核心团队。

交流过程中,段炼多次提到了“少年心气儿”这个词。他喜欢哲学,注重本真、切肤的感受,即使是消极的感受在他看来也有别样的意义。他渴望听到不同的见解,欣赏“各抒己见”的坚持,主张“百花齐放”的争鸣,厌恶那些为了达成所谓的“共识”而抛却真实想法的“大人嗑儿”。

由此,我们谈到了涅��乐队那首Smells Like Teen Spirit。而段炼身上也的确拥有他所喜欢的摇滚乐气质,率性而真诚。棱角与圆滑共存的矛盾感,在他的身上体现得尤为明显。

在访谈的最后,他提到了社会责任感和文化使命感。曾经的他很不好意思提到这些,因为“这样的大词会让人觉得,我把少年心气夸大到了英雄人格甚至殉道情结”。但现在,他明白了,与单纯的热情相比,职业感才是将事情做到极致的保障与根基。能否坚持一项事业,关键在于能否找到其中的意义。

以下为“幕味儿”对段炼的专访内容。由于篇幅所限,笔者仅节选了一些与本届FIRST青年电影展相关的话题和问题。更多内容将会在之后推出的电影展综述中进行更全面的阐述。

Q: 今年 FIRST 展映单元的策展主题为何被定义为“叙事现实”呢?同时我们也注意到,今年新增设了“最佳电影文本”奖项,并且今年训练营的主题也是将万玛才旦导演的一部小说改编成电影。这些不同板块的设定是否存在一定关联呢?

A:几年前,“策展”这个概念对我来说,就是具体的展映单元。但是现在,在我看来,“策展”更重要的在于如何将电影展所有版块有效利用,传递相通的价值观。今年我们核心关注的概念便是“叙事”。在狭义的电影逻辑里,它是一门技术。

但从更广阔的维度来说,是一门视觉和听觉的现代艺术,也是一门可以容纳多种艺术的现代科技与艺术的综合体,意识形态、神化、宗教等等也是叙事。每个人都在不停地叙事,评价。真相在叙事的过程中被构筑,又不断被叙事所影响。但究竟什么是真相?真相其实是不可知的,它漂浮在空中,俯瞰着这个世界。

这个策展单元想要展现的,便是叙事的形态。其实某种程度上说,叙事是一种结构性的暴力,它将思想灌输于我们,让我们相信,逼迫我们接受。当我们接受了不同的叙事后,我们可能会觉得自己变得多元了。但其实这所有的叙事都来自于“常识”,来自于先人的积累,所有的学科发展也是基于常识,而常识,便是最重要的叙事。

文学和影像是叙事的两个不同面向。今年FIRST的不同板块形成了一种互文的关系。训练营通过拍摄的方式来实践文学到影像的叙事转换;策展单元则通过观看的方式来打通不同维度的叙事;论坛又通过聆听的方式来实现。今年的设计我们也采用了同一套设计语言,最核心部分就是一个矩形,但是在不同板块有不同的演绎。从更广阔的角度来说,电影展其实也是一种叙事,通过一套独特的话术系统传递价值观。

至于最佳电影文本,以前我们其实还会颁发最佳编剧、最佳摄影、最佳剪辑等各种技术类奖项。但后来我们觉得因为奖项太分散,很多提名电影都有点滥竽充数。于是我们把所有技术类奖项合并为“最佳艺术贡献奖”,第二年因为考虑到“艺术贡献”对于初出茅庐的青年影人来说有点言过,便改名为“最佳艺术探索”。

后来我们感觉编剧与其他科技或技术等方面还是有明显区别的,因为它更像是一种关乎电影本源的艺术。而我认为“最佳编剧”或“最佳剧本”等又太有局限性,仿佛过度关注剧本而忽略了影像的文学性,而文学性恰恰是评价一部影片的重要标准。我们最终看到的是通过影像而呈现出来的文本。

如何去理解“文学性”呢?在我看来,能够用大家司空见惯的日常场景和情节去提炼出超出生命体验的内容,是文学的终极使命。对于电影来说,影像的表现力是探讨其文学性的最重要参照。因此在这个奖项的评选中,我们最看重的不是剧本,而是影像本身,因此编剧、原着小说作者、小说改编者、导演等都有可能得到这个奖。

Q:说到新增奖项,能请您解释一下今年增设“最佳实验短片”和“观众选择荣誉奖”的用意吗?

A:去年电影展结束后我们对整个竞赛机制进行了大幅度调整。第一方面就是“最佳实验短片”的设定。我们以前有一个奖项――“最佳动画/实验片”,再以前有最佳动画片和最佳实验片。但后来我们发现许多动画其实是用很实验的方式拍摄的,于是我们便把两个奖项合并了。

去年“最佳动画/实验片”这个奖项其实是空缺的,因为整体水平不高,我们决定宁缺毋滥。今年突然有了明显的反弹。我们一共收到了八百多部短片,整体实验片的水平令人欣喜。我们在有意地尝试将不同片类分单元的概念,比如纪录片单元、短片单元、剧情片单元等等。现在短片单元就有了两个奖项。

第二方面就是弱竞赛化,主展映的设定和“观众选择荣誉”的设立。去年我们还有国际竞赛部分,今年把这个部分换成了另一个单元,本想和“叙事现实”合并成一个弱竞赛,主展映的单元,但规模没有做到很大。

我们其实是希望“观众选择荣誉奖”能够给到海外影片,不过评选机制还是面向全部影片。因为FIRST是一个区域性较强的电影展,许多海外电影不一定想来这里展映,我们希望能够吸引更多的海外影片。前年我们学习欧洲电影展,出了影评人场刊评分,但是效果不太理想,大家的评价标准和体系太不一样了。我觉得把选择和评价的权利交到观众手中会给出更客观的结果。

除此以外,今年我们还新增设了“年度面孔”表彰的奖项。

Q:那么,在您心目中,这个“年度面孔”奖项是用来表彰怎样的“面孔”呢?

A:我希望这个奖项能够联动到媒介层面,变成一个事件,而不仅仅是一个简单的奖项,就像许多电影展的“终身成就奖”和“年度人物”等等,但我觉得那样的奖项有点噱头多过荣誉本身。同时我也觉得FIRST是青年电影展,增设“终身成就奖”有些奇怪。

我希望这个“年度面孔”荣誉能够在青年电影人群体中起到实打实的促进作用。它有可能会颁发给一个幕后工作者,也有可能颁发给一个帮助青年电影人的前辈,它应该是更偏文化符号意义一些。

Q:FIRST在选取国际影片时,最看重的特质是什么呢?

A:对我来说最重要的是电影语言。我希望在其中看到革新,这也是今年之前我们几乎不放老电影的原因,除了2014年的纽约大学校友展中我们放映了李安、奥利弗斯通、马丁斯科塞斯等导演的学生作业。

在我看来,放映老片更适合电影资料馆、博物馆等机构做,以梳理电影史。我想在FIRST上将更多新锐的电影呈现给大家,因此我更关注影片在电影语言上的探索与创新,同时也需要考虑到西宁的观众能否看懂这些影片。

Q:FIRST 近年来的影片越来越向多样化的方向发展。我记得您曾经好像这样说过:“对于 FIRST 来说,不是观众需要什么,就要向产业输出哪种类型的电影,而是要‘引导市场变化’。”可以请您简要谈谈为引导市场变化,FIRST在近年来做了哪些方面的努力吗?

A:这一点可就说来话长了。因为在我看来,中国工业电影系统目前的核心是商业逻辑,这是人类文明快速发展的结果。我们作为一个电影展、一个公共平台,它不直接介入电影工业系统的环节中,但它却可以聚集产业链条上不同环节的人。现在的艺术院线体系尚未完善,因此我们想要探讨除商业逻辑以外的其他逻辑的可能性。

在与许多纪录片创作者的交流过程中,我发现他们对于创作的理解常常都比较单薄和陈旧。我认为剧情片与纪录片之间的界限其实是模煳的,但他们却认为两者之间一定要有明确的划分。我想要让他们明白,其实不同电影类型之间并没有那么鲜明的界限,在创作的过程中也没必要用条条框框去束缚自己,即使是纪录片也依然有商业潜力。在电影发行、营销、交易等工业流程环节方面,许多年轻电影作者都知之甚少。我们需要提前给他们打好预防针。

前年我力主在FIRST进行产业放映,这在国内之前很少有。对于产业来讲,大部分电影公司的项目开发者都长期沉浸在商业逻辑中,在商业逻辑中他们无懈可击。但我们想要告诉他们的是,我们放出的所谓“艺术电影”也有商业开发的价值与可能性,然后借助他们的力量去让观众感受到这些影片的存在。

之前在还没有开展产业放映的时候,我亲眼见证了许多电影公司老板堵在爆款电影导演的酒店门口想要签合同,更感受到了导演在一周之内情绪上的巨大起伏。那样的经历让我反思了很久。我们是否可以开辟出一个公平、健康的电影市场,让大家良性竞争呢?于是便产生了开展产业放映的想法。

我们今年还设立了电影市场颁奖礼。近年来我们一直在努力探寻FIRST与市场联结的可能性。今年在市场环节上我们做了很多的调整与变化,颠覆了传统的项目提案方式,由“喊话”变成了“对话”。

Q:我们注意到,今年 FIRST 的竞赛评委会成员延续了往年的“多样化”风格。您认为在评委会成员的选择过程中,需要考虑哪些重要因素呢?

A:几年前我们有隐性标准,希望电影的每一个环节上都有一个评委,所以摄影、美术、剪辑、演员、导演、编剧等环节的评委我们都会邀请。但后来我渐渐意识到其实我们没必要在评委会成员的选取上设定框架,最重要的还是评委在艺术上的判断力与鉴赏力。同时我们也需要考虑到评委的影响力和话语权。

因此,我们应当兼顾身份多元和艺术标准不落窠臼,打破既定的传统电影评价体系,那种根深蒂固的“电影本体论”。在独立影像兴起后,大家逐渐地开始提及“作者论”,但我认为国内许多人对于“作者论”都存在误解。我们渴望尽力去改变大家对于电影和作者的陈旧观点。

过往的几届FIRST评委会中都会有一位当代艺术家。有些人可能以为这是一种FIRST的“传统”,但其实并不是,我只是想要为电影评价体系打开更多面向和维度。现在许多电影人也都会跨界到其他领域,因此我也越来越看重“多元化”的标准。比如今年除与电影创作直接相关的评委外,我们还请了策展人――戛纳国际影评人周艺术总监查尔斯・德松先生担任竞赛单元的评委。

第十三届FIRST青年电影展竞赛评委会评委

Q:我们都知道,露天放映和训练营也是FIRST体系中十分重要的组成部分。这样聚焦于本土的拍摄与放映会对当地的电影发展与文化传播带来怎样的影响呢?

把这些影片拿给当地市民看,是让电影与西宁这座城市产生密切联系的良好契机。去年我们的训练营首映礼是在锅庄广场露天放映的场地举办的,场面很热闹。虽然去年的训练营导师是蔡明亮导演,学员们拍的作品大多比较写意,普通观众不太好理解,但观众的整体反应很好,就连露天放映外围的台阶上都坐满了观众。曾经我们还在青海湖边的房车营地举办过露天放映,虽然场地有限,但场面相当壮观,满溢了浪漫的情怀。

这样的放映或许还有一定的启蒙属性,起码可以让西宁的观众意识到有不同类型的影片存在。除此以外,我们还和西北最大的独立书店――几何书店建立了长期合作,每年的训练营影片都会被书店收藏,成为公共影像,顾客们可以随时调阅,免费观看。除此以外,影展选出的影片也会在书店放映,以面向更多观众。我希望这些影片可以真正面向公众,而不仅仅是影迷群体。

露天放映现场

Q: 您认为FIRST与西宁这座城市存在着怎样的关系?在与当地文化的结合过程中,FIRST近几年做了哪些方面的努力呢?

A: 一方面,从运营战略层面来讲,西宁符合让一个电影展长久生存与蕴蓄发展的基本条件。她是一个移民城市,也是一个旅游城市,人口流动量很大,拥有独特而丰富的旅游资源,文化也很多元。而且对于许多国外嘉宾来讲,西宁可能比北上广深等城市更具有吸引力,因为这里的传统文化根基,多民族团结和睦、融洽相处以及独特的自然风光都很有魅力。

另一方面,从文化意义上来讲,电影展已经成为当地的一张文化名片与一种文化符号,对当地的文化也产生着潜移默化的熏陶。与北上广深等城市化进程迅勐发展的大都市相比,在市民层面上,青海人对待文化的态度更传统。从前,西宁的居民可能仅仅把看电影当成一种娱乐或消遣,而不是一种文化刚需。

2013年我主持一场放映,等到影片结束,灯亮起来的时候,我发现有个人在抽烟,这在大都市根本是不可能发生的。于是,我不得不把他请出去。对于我们来说,如果第二年这个人他没有抽烟,可能看电影的时候睡着了,而第三年他能够清醒地把电影看完,第四年他可以在看完电影之后进行提问,第五年他去参加了好几场放映……而这样的变化便是我们这些电影展工作者的嗨点。

几何书店影迷交流活动

我们和西宁在互相影响。我们在引领的同时一步步趋近这里的居民。2015年,我和谢飞老师聊了很久,老师给我提了很多建议,说我们可以深入了解这里的文化多样性,尝试进行更多电影与当地文化的结合,比如民族文化等等。因此那一年我们做了一个单元,叫“西宁镜像”,选了不同民族的电影,做得不太成熟。

从第二年开始,我们便尝试着用更多样的电影文本去呈现在地文化。那一年我们策划了一个单元――“流动的故土”。一方面,我们想到这个主题是因为西宁是一个人口流动性很大的移民和旅游城市;另一方面,在当今中国社会,“家”的概念愈加模煳,因为许多人成长、生活与工作的城市已经不一样了;第三方面,那个主题也是想呼应那年在欧洲爆发的难民危机。

这一单元的设定,引发了当地强烈的反响与讨论。当全世界都在探讨新欧洲和旧欧洲的文化冲突,不同宗教之间的矛盾的时候,在西宁,我们却看到不同民族相处得非常融洽。每一年我们都会有一个策展主题,希望通过一系列电影引发人们关于历史与文化的思考。

在我看来这已经超越了电影展本身,而上升到了电影文化层面的意义。我们渴望对较为陈旧的电影评价标准体系提出新的质疑,因此这几年我们一直在尝试跨界到不同领域,以电影展的形式介入社会话题的探讨,比如之前有探讨当代艺术与电影的联结,今年探讨的就是文学与影像之间的关系。

Q:您是如何理解“Back to FIRST, back to future”这一年度主题呢?在您看来,FIRST与未来之间有着怎样的关系?

A:“FIRST”既指代影展,也指代初心和原点。“Back to future”,回到未来,我们希望越来越多的青年导演能够通过FIRST走向更大的舞台,也希望那些走出去的导演能够回来,感受最初的那种激情与冲动。我希望能够从旧的东西中寻获新的意义,因为并不只有brand new才是创新,old school也可以很酷。

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

电影 娱乐 国际

Comments

Leave a comment in Nestia App