唐国强于和伟王劲松联手,《大决战》仍陷争议,夸影版算远古吹?

文/阿拉丙,纳兰泽自媒体编辑部

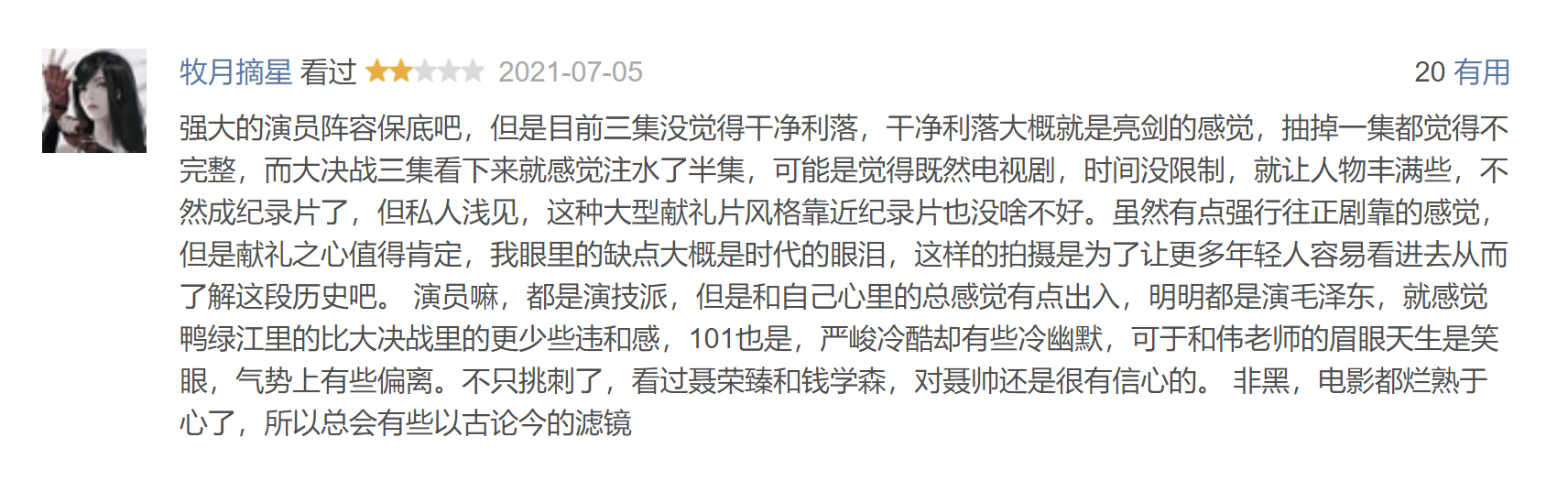

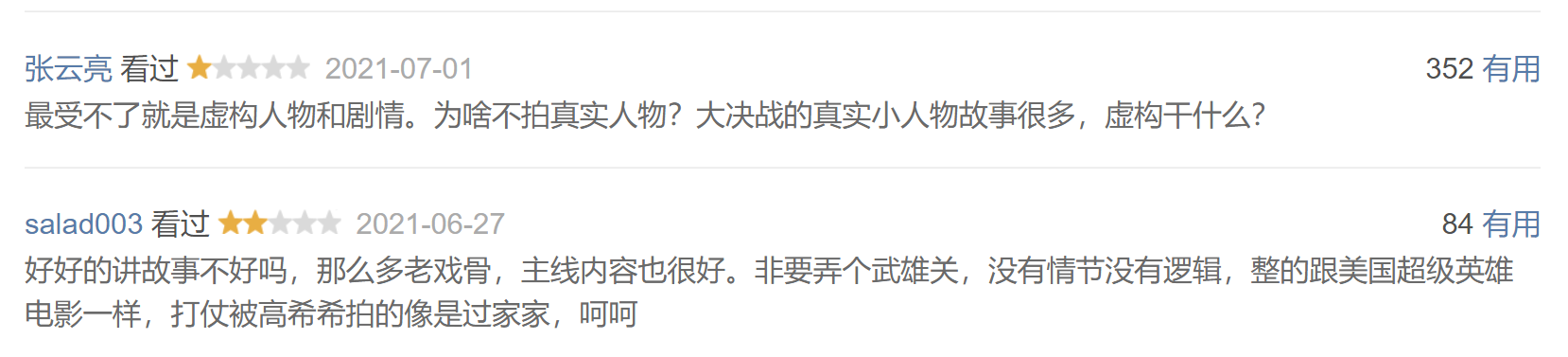

近段时间,电视剧版《大决战》正在热播。然而,这部与电影版《大决战》同名的作品却被骂得不轻,还导致很多观众都为它鸣不平。很多人认为,《大决战》的成片质量在一众建党百年的献礼片中都算得上出类拔萃,但它风评口碑却沦落到不佳实在无法理解。

电视剧版《大决战》的问题到底出在哪里,是否和九十年代拍摄的电影版《大决战》太过惊艳的珠玉在前有关?观众们先入为主的观念,是否是导致电视剧版打出同名旗号后产生非理性差评的原因?与电影版拿来比较,剧版《大决战》是否差距真的过大,挨骂不冤?

下面,就让小编带大家深入分析一遍,电视剧版《大决战》与电影版的差别在哪里吧。

项目立意

也许有人会觉得,同为解放战争题材的主旋律片,两版大决战立项时都是献礼用,立意并无高低之分。但实际上,电影版《大决战》称得上是新中国主旋律电影中立意最为深远的作品。甚至可以说,它就是为了展示党夺得政权的合法性而生的。

《大决战》一共分为三部曲,均得到了当时领导人的密切关注。当时,曾亲历战事的杨尚昆和杨白冰曾多次会见主创人员进行研究讨论,他们在对演员选拔上也极为上心,力求能够更好地反映当时的情况。

为了给主创团队和演员们更好的创作空间和表现空间,国家档案馆破天荒地给演员们开放了保密等级极高的文件内容,以便他们更好地揣度历史人物的心理活动。

此外,拍摄《大决战》时,有很多因素也影响到了后期的呈现。在《大决战之淮海战役》上映时,观众们曾一度因剧情过多凸显邓而对粟裕大将有所忽略引起过争议。后来据当初剧组主创人员回忆,这部分本来确实是想以粟裕大将为主线的,但后来因为当时的政治背景的原因,拍了一部分导致无法进行,只好切换视角,以第二野战军和刘邓为主。

由此可见,这样的重大题材,相关领导以及相关部门都会高度关注甚至参与,并对这部电影的影响力心里有底,明白其一旦上映,便会影响万千观众对历史的认知。而在整个过程中,他们也许会调整故事的视角,但却会最大程度地去真实反映事实。

对比起来,电视剧版《大决战》篇幅更大,因此在整体格局上似乎想对电影版有所突破,甚至因此对作品结构进行了大胆的调整。

剧版《大决战》以重庆和谈开局,在前期一定程度上淡化了大决战的氛围,并对不少相对旁枝末节的内容进行了放大。这和电影版的叙事结构完全不同。

电影版《大决战》中,毛曾亲述:“所谓战略决战,简单说就是赌国家的命运,赌军队的命运,这个赌字很不好听,可又找不到一个更恰当的字代替它,就是这么一回事,啪的一下押上去了”。

电影版《大决战》有了这段话打底,一下子就将整体的基调和氛围拉了上去,所以展现出了神州大地上激烈残酷的两军对决战况。

从电影版到电视剧版,看似主要内容一样,只是结构和叙事方式不一样,实则历史态度上,恐怕有所不同,而是采用了更加现代的视角。

制作班底

接上述,电影版《大决战》还有一定程度上是为了展示政权合法性而拍摄的。对于这样的作品,国家自然不会吝啬投入。尽管当时的经济条件不是特别理想,但国家支出的经费,以及提供的拍摄保障却远不是如今能够望其项背。

电影版《大决战》三部曲的拍摄地区涉及全国十三个省市自治区的五十多个市县区,参拍群演十五万余人次。沈阳、北京、济南、南京、兰州五个军区及武警部队共约十三万官兵参与拍摄。电影中,还真实动用了大量坦克、火炮和飞机等大型军事装备。战场上的军人还都是经过正式军事训练的军人。

正因为这样的支持与保障力度,观众才能够在大银幕上,在没有半点特效的情况下,仍然看到了波澜壮阔的宏大战争场面。甚至有网友调侃,电影里黄维兵团的进军,连历史原型的国军都做不到。

在这点上,电视剧版《大决战》显然逊色许多,但却也不怪它。电影版《大决战》绝对是国内电影空前绝后的制作,这种制作方式,哪怕是放到全世界都是寥寥可数。

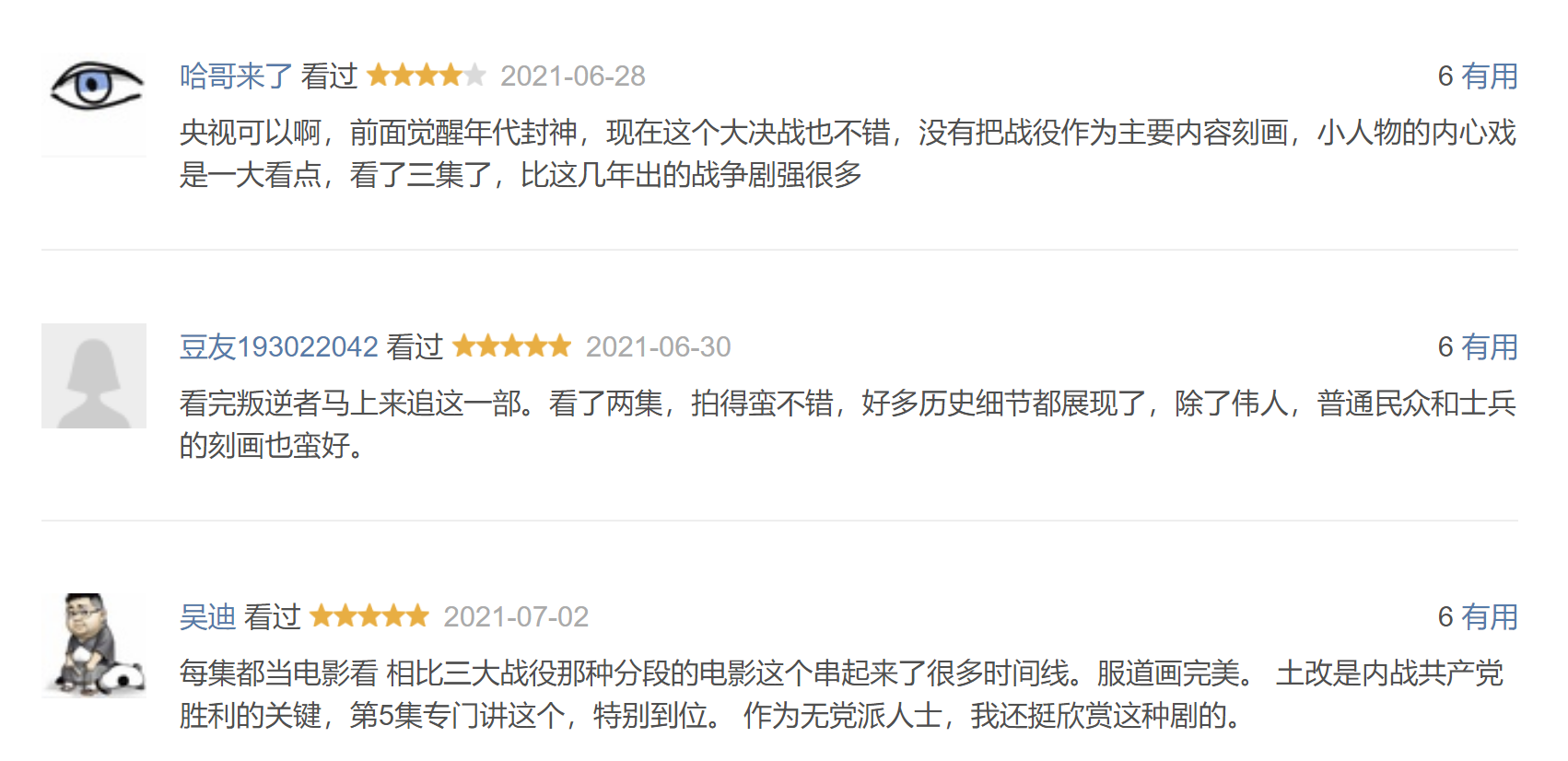

不过,随着电影制作技术的日渐发达,尽管剧版《大决战》无法做到电影版那样的人海战术加真实机械设备,却可以通过特效场面、拍摄技巧与AI技术进行替代,使整体的观看虽然不能像电影版的大全景那样充满层次性与冲击性,却可以在局部呈现上更胜一筹。

演员阵容

一部好的影视剧作品,绝对离不开演员的发挥,电影版和电视剧版的《大决战》也是如此。

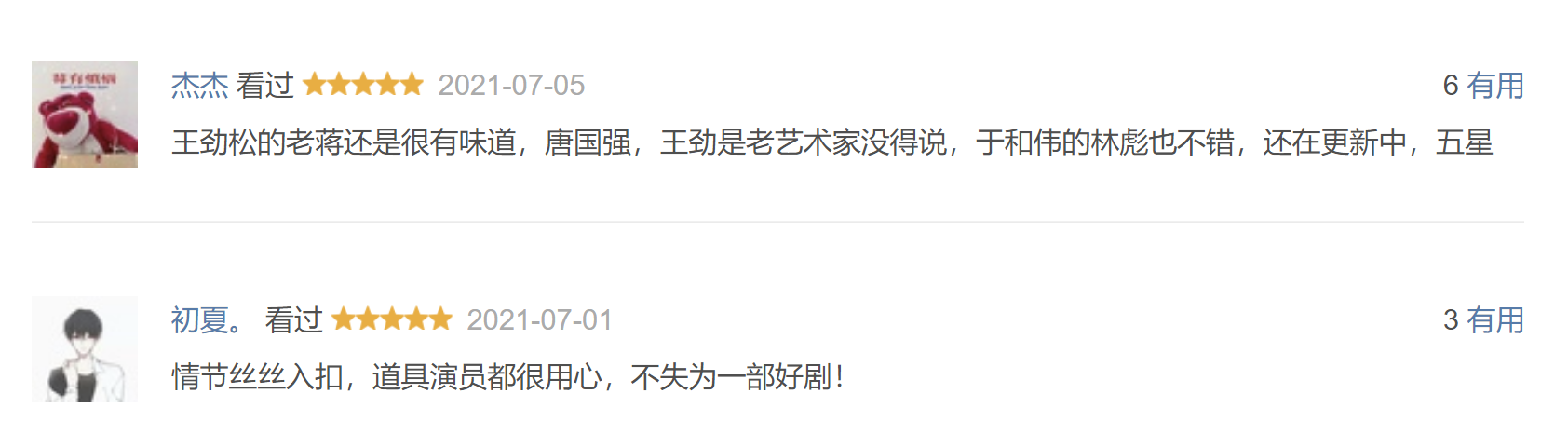

平心而论,电视剧版《大决战》演员阵容相当出色:唐国强、刘劲、王伍福、郭连文、王健这五位都是特型演员加实力派,早已得到了大众认可。虽说身形有了些许不同,但整体气质与动作还是尽力还原的。

此外,饰演蒋的王劲松虽然不算特型演员,但其刻意饿消瘦的脸颊、铮光瓦亮的头顶,以及举手投足间的身体动作,还是十分贴合原型的。饰演林三虎的于和伟中年大红,刚刚在《觉醒年代》这样的历史题材大剧中再一次证明了自己的实力。

也正是因为有了如此强劲的实力派阵容坐镇,电视剧版《大决战》在同期主旋律影视剧作品种其实有了降维打击的实力。这也是电视剧版《大决战》收视率成绩不俗的原因。

不过,要和电影版《大决战》比起来,电视剧版演员还是会吃一些亏。古月、赵恒多、苏林、刘怀正、郭法不仅属于国家级的演员,更是专门的特型演员,其职业生涯的工作职责就是对角色深入研究并进行真实性还原。

也因为如此,这几位演员在国内影视剧史上留下了自己的一笔。马绍信饰演的林三虎也是非常经典。

林三虎31岁时被阎锡山手下士兵误伤后留下了病根,长年累月需要吃药。而23岁当军长,此后一帆风顺的成长历程给他刻下了骄傲独断的性格烙印。电影里的林三虎沉默寡言,但每次一有动作就不容手下置喙。无论是“总预备队,不动”,还是“我不要他的伤亡数字,我只要塔山”的台词,又或是是一颗一颗吃黄豆的动作,都让这个角色魅力非凡,难怪杨尚昆看完电影后都主动要找饰演林三虎的演员,并握着马绍信的手百感交集。

马绍信虽不像李雪健年轻时那样从反派角度阐释人物,也不像于和伟那样过于魁梧,但却因为其深刻的研究,使得他饰演的人物甚至可以以假乱真。

电视剧版《大决战》的演员虽然演技很好,但导演高希希似乎特别钟爱另行解读。剧版《大决战》在上层角度时还可以高屋建瓴,但在表现基层人员时却仍然保持着这种叙事方式,导致有些不接地气。要知道,当时可没有普及基础教育,士兵们普遍文化素质不高,是不可能用文绉绉或唱高调的方式频繁表达自己的想法与观点的。

在《大决战》之前,高希希拍摄的历史剧《新三国》就曾充满争议。很多人调侃高希希把国家与枭雄间的权谋斗争拍出了办公室斗争的气氛。

喜欢电影版《大决战》的观众可能会对一句经典台词印象深刻:“徐州是京沪的大门,应当派一员虎将来坐镇,派不出一只虎,也要派一只狗,最后派了一只猪来”。

而对于《大决战》这种坦荡的大题材,靠小机灵和小花活是很难讨好观众的。正道题材作品,最需要的是从大局着眼,小处着手,力求真情实感,避免花里胡哨。而剧版《大决战》其实也没有太大的问题,但有了前作的对比,导致问题被迅速放大,才遭至了群嘲。

但其实说了这么多剧版《大决战》存在的问题,其实是基于电影版过于令人惊叹了。实际上的剧版比之同期作品还是要好上太多。从投入、置景、演员、道具、服装等各个方面,都能看出来剧组是花了很大心思的。

挑出的那么多毛病,一来是现在的观众越来越苛刻了,二来是因为这样重大的历史题材总难免会被人用放大镜盯着,三来是确实有一些可以提高的空间,但总体来说还是瑕不掩瑜的。

作为暑期档的重要作品,剧版《大决战》仍然表现出来不俗的实力与不小的热度,我们其实期待观众能够在观看之后进行不管是赞扬还是批评的评论。这样才能激起更大范围的讨论,让现在的年轻人对曾经的那个年代,产生更加深刻的认知,并感知如今和平生活的不易。

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

明星 娱乐 国际

Comments

Leave a comment in Nestia App