10 年进化,Surface Pro 9 从幻想照进现实

一款革命性产品的出场,往往伴随着「名场面」让众人记忆犹新。

当谈论微软Surface时,浮现的「名场面」是2015年Surface Book发布会结尾,微软硬件负责人Panay Panos在众目睽睽之下将Surface Book一分为二,彻底征服在场所有观众,其中也包括年少的我。

随着Surface Pro 9 5G的推出,微软Surface系列已跨越十年之际,正所谓十年磨一剑,站在这个关键的节点上,我想,是时候重新认识它的与众不同。

与众不同,独一无二的气质

Panay Panos曾在访谈中提到过,如果微软做笔记本,它应该是你从未见过的,对于所有人来说都不同。

纵观市面上成百上千的笔记本,Surface Pro 9 5G是唯一能凭外观辨识品牌的,设计继承了前代模具,与Surface Pro 8放一起别无二致。但并非微软缺乏设计创新力,而是当一种品类越发展,产品形态固定的可能性就越大,电视、手机、汽车亦是如此。毫无疑问,如今的Surface Pro 9 5G已经找到了属于自己的语言,彰显独一无二的气质。

Surface Pro系列诞生以来,给人的印象一直与商务挂钩,无论是铝金属一体成型工艺还是配色都如此。

而谈到商务,话题中离不开Surface Pro 9 5G极致轻薄化的属性,整机重量仅878g,9.3mm厚,从侧面望去腰线笔直纤细,中框还巧妙的设计了分割线,进一步强化轻薄感。

与纤薄同样让人惊叹的还有无级开合支架,最大开合约165°,使得Surface Pro 9 5G可获得及其夸张的操作姿态。铰链工艺符合Surface系列一向的优良传统,任意角度停止稳如磐石,无论是转轴阻尼,还是触感,都是各大厂商值得学习的标杆。

B面是一块13英寸,2880 x 1920(267 PPI),120Hz的高清触控屏,由于左右边框控制十分极限,三围尺寸相比同尺寸产品小一圈,具体为287mm x 209mm。

屏幕方面最讨我中意的点,莫过于3:2显示比例,虽然说16:9利于观看电影,但作为办公本而言,3:2能最大程度利用纵向空间,例如文档处理、网页浏览、刷信息流都更友好。

遗憾的是,在户外遇到光线稍强的环境,Surface Pro 9 5G屏幕有着明显反光,峰值亮度与玻璃面板涂层都有待加强。

为了应对随时而来的视频会议任务,Surface Pro 9 5G前置摄像头可实现人像背景虚化、自动构图、眼神接触等常用功能,后置摄像头具有语音降噪功能和矩阵式远场双麦克风。

此外,前置还具备Windows Hello人脸识别登录,识别过程丝般顺滑,从按下电源键位到完成解锁一气呵成,比任何指纹识别都来得方便。

随着电脑外设的丰富,消费者对接口数量的需求其实是与日俱增的,但厂商似乎总和消费者反着走,目前多数轻薄本仅保留了type C口。

在2.4G无线鼠标、U盘、数据线都没普及type-C口标准下,Surface Pro 9 5G也跟随潮流砍掉所有USB -A口。不过,有一说一,Surface Pro 9 5G 9.3mm的轻薄机身,确实难以容下标规USB-A。

如果说砍掉 USB-A 是出于轻薄考虑,那么一个让人不太习惯的细节是,Surface Pro 9 5G也砍掉了3.5mm耳机接口。唯一解释的是,微软对无线耳机普及现状十分自信。

另外,Surface Pro 9 5G自带的电源适配器仍旧是小砖块,收纳携带都称不上方便。

键盘

作为二合一电脑不可或缺的二分之一,Surface Pro 9 5G的键盘相比传统笔记本更有探索性,键盘展开后呈4°倾斜,码字舒适度比平放好上不少,只是悬空的键盘支撑性一般,掌托稍用力容易让盘面变形,像笔者码字时指尖用力富有激情的话,总给人一种空腔感。

码字体验虽未能满足我,但,Surface Pro 9 5G键盘触感绝对是独一档的,键帽材质细腻不易打油,毛毡托面相比冰冷的金属更有亲和力。

如果要选Windows笔记本最好的触控板,那一定非Surface Pro 9 5G莫属,这种好,体现在「触感」和「按压」两个层面,触控板表面是细腻的磨砂面,指尖滑动阻尼适中,并且点击按压有明显键程,配合Windows 11的手势交互,效率已和鼠标相差无几。不过,触控板面积稍显局促,未来还有增大空间。

虽然微软一直在推进Windows系统的触控化,但有个不争的事实,Windows 11的界面交互依旧是基于鼠标这样的精准点击,手指注定只能承担一部分滑动操作。

如此高质量的屏幕不做点什么,未免太可惜,总之,微软的工程师在折叠结构处藏了一支超薄触控笔。

超薄触控笔

比起 iPad 机身侧面吸附,Surface触控笔的藏身方案更不易丢失,放书包里也从不担心被蹭掉。由于折叠处的有限空间,触控笔并非熟悉的圆柱体,而是呈扁平状,据说灵感来自于木工铅笔。

触控笔的侧面与顶部各设置了实体按键,其中顶部按压可快速调出笔记,内置震动马达,且笔头位置可作为橡皮擦使用,这点确实很直观。

巧妙之处在于,Surface触控笔接近屏幕即可显示悬浮预览,与数位板类似。落到屏幕上的书写体验延迟控制还算跟手,没有明显的拖延。并且Surface触控笔具备压力检测,力道越大笔迹越粗。

虽然使用笔的频率并不高,但写写画画总能让我找回学生时代抄笔记的乐趣,总归是件好事。

Surface Pro 9 5G的二合一形态与常规笔记本还有一项差异,扬声器布局。

要照顾到分拆下来的平板模式,扬声器必须安装在主体上,而恰恰因喇叭从键盘移到屏幕上方,声源与人头接近了平行,从而获得更佳的听感,声音清脆洪亮且左右环绕音明显,在轻薄本领域绝对称得上第一梯队。

生产力对于每个人,都应有不同含义

电脑生产力的高低依据不同需求,有着大相径庭的结果,衡量Surface Pro 9 5G是否是「好」电脑,终究要在使用者身上找寻答案。

过去两周我封存了平板和台式电脑,强制只使用Surface Pro 9 5G完成所有任务。作为一名数码类媒体人,涉及的工作十分广泛,但总体对性能负荷并不高,更期待它能带来多场景使用、长续航以及便捷的优势。

从掀开Surface Pro 9 5G开始,笔者的使用场景大致如下:

Edge浏览器打开多个网页查资料,频繁切换金山文档和微信码字;

拍摄产品图赏,拷贝后在Lightroom 和Photoshop上修图;

偶尔用Zoom、腾讯会议件参与媒体沟通会或群访;

打开B站看视频,有时需通过小众插件下载保存;

翻阅品牌方的PPT、Word;

选题会,将电脑拿到会议室或沙发区。

通过这段时间使用下来,上述提到的办公场景,Surface Pro 9 5G应用间的切换少有卡顿,即便多网页负载下也没提示内存告急。并且二合一的形态在某些场景下还能拔掉键盘,仅用平板形态,从心态来讲,降低了工作精神压力。

稍微影响体验的是,Surface Pro 9 5G对高刷新率的适配还存在Bug,例如微信,在聊天窗口和微信公众号界面滚动十分流畅,回到对话列表却只30hz。此情况在多个三方应用出现,着实让人摸不着头脑。

对于以码字为生的编辑,打字体验往往与效率挂钩,而码字并非只针对桌面固定场景。

Surface Pro 9 5G的二合一形态决定了稳定性不如传统笔记本,重量主要集中在平板部分,像笔者经常出席发布会或群访,需将电脑放在大腿上记录,相对就没那么友好。并且,Surface Pro 9 5G向后展开的支架需要的空间更长,导致触控板靠内,至少身体直觉告诉我,这并不舒适。

而当Surface Pro 9 5G脱离键盘配合触控笔使用,情况又不一样,Surface Pro 9 5G纤薄的机身加上圆润边角,拿起来不会有硬朗金属机身的陌生感。单从抄笔记的角度讲,优雅感又回来了。

谈到出差,Surface Pro 9 5G独特的便携性正是媒体人争相称赞的,出门在外常会接到随机性很强的轻办公任务,例如,修改下文档或网页编辑文章发布。在此之下,Surface Pro 9 5G的轻量级来的刚刚好。

得益于高通芯片的引入,Surface Pro 9 5G也带来了5G移动网络,与更换手机卡类似,将卡针插入即可弹出盖板,并且用户可在此自行更换SSD。

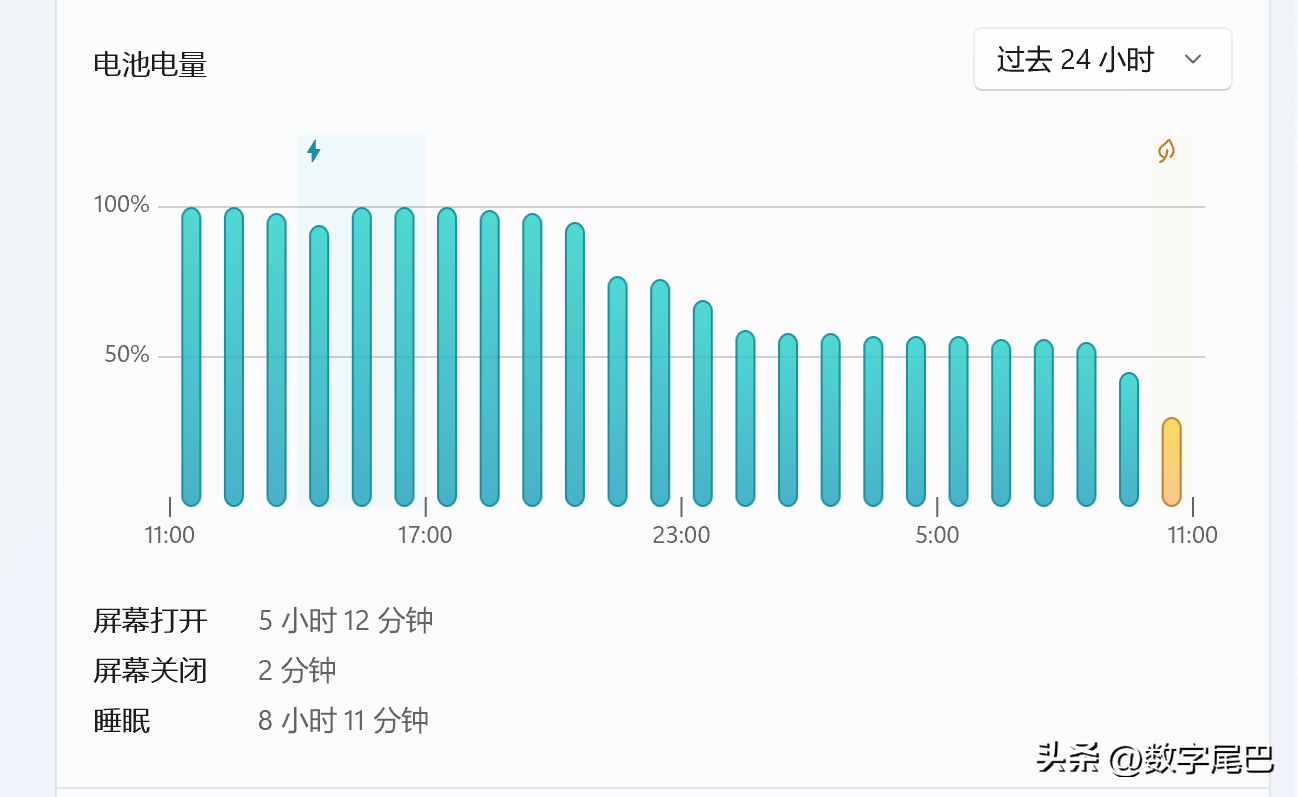

续航

以前我很难想象一堆人争相坐在星巴克插座位旁,直到走上职场才明白其中的心酸。移动办公的理念本是随时移动,如今却被电量捆绑,实在令人费解。

Surface Pro 9 5G版由于采用ARM架构芯片,理论上会比英特尔芯片拥有更长续航,官方给出的续航为19小时,比英特尔版本多出4.5小时。

结合这两周的频繁使用,如前文所见,笔者的工作内容对性能负荷并不算强,在平均80%的屏幕亮度开始工作,从100%满电到25%提示开启低电量模式,总共坚持5小时,完全耗尽电量预计可支撑到6.5小时左右,勉强覆盖白天轻度办公。

为了排除多应用负载对电量的干扰,笔者关闭所有程序,在本地播放4K60fps 高清片源,一小时耗电10%。

性能测试

关于性能跑分,数码圈有句经典的台词,雷总:脱离跑分谈体验的,都是耍流氓。

Surface Pro 9 5G配置:

CPU:Microsoft SQ 3 处理器

显卡:Microsoft SQ 3 Adreno™ 8CX Gen 3 处理器

内存:8 GB 或 16 GB (LPDDR 4x RAM)

网络:Wi-Fi 6E:802.11ax 兼容、蓝牙 5.1

跑分前必须声明,Surface Pro 9 5G是采用ARM架构处理器,除小部分软件拥有原生支持外,多数程序是通过转译模拟X86环境运行的,兼容性和运行效率可能会受到限制。

GeekBench 5

GeekBench 5 的跑分测试中,单核得分993分,多核5131分,单线程性能轻薄本里算中等水平,但胜在核心多,应付笔者的使用场景是足够的。

本来还准备了PCMark 10、CINEBENCH R23等测试,但目前来看ARM 生态尚未成熟,不少跑分软件出现不兼容,测试过程不断报错,最终未能完成测试。

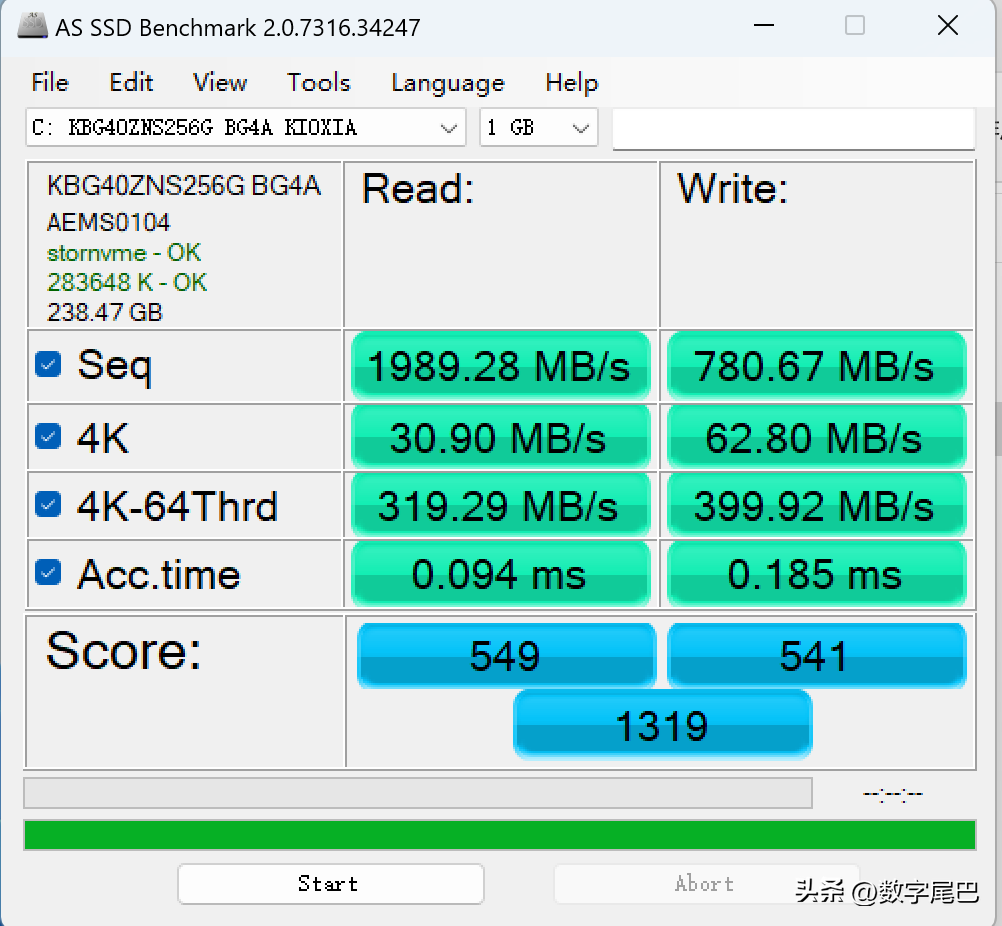

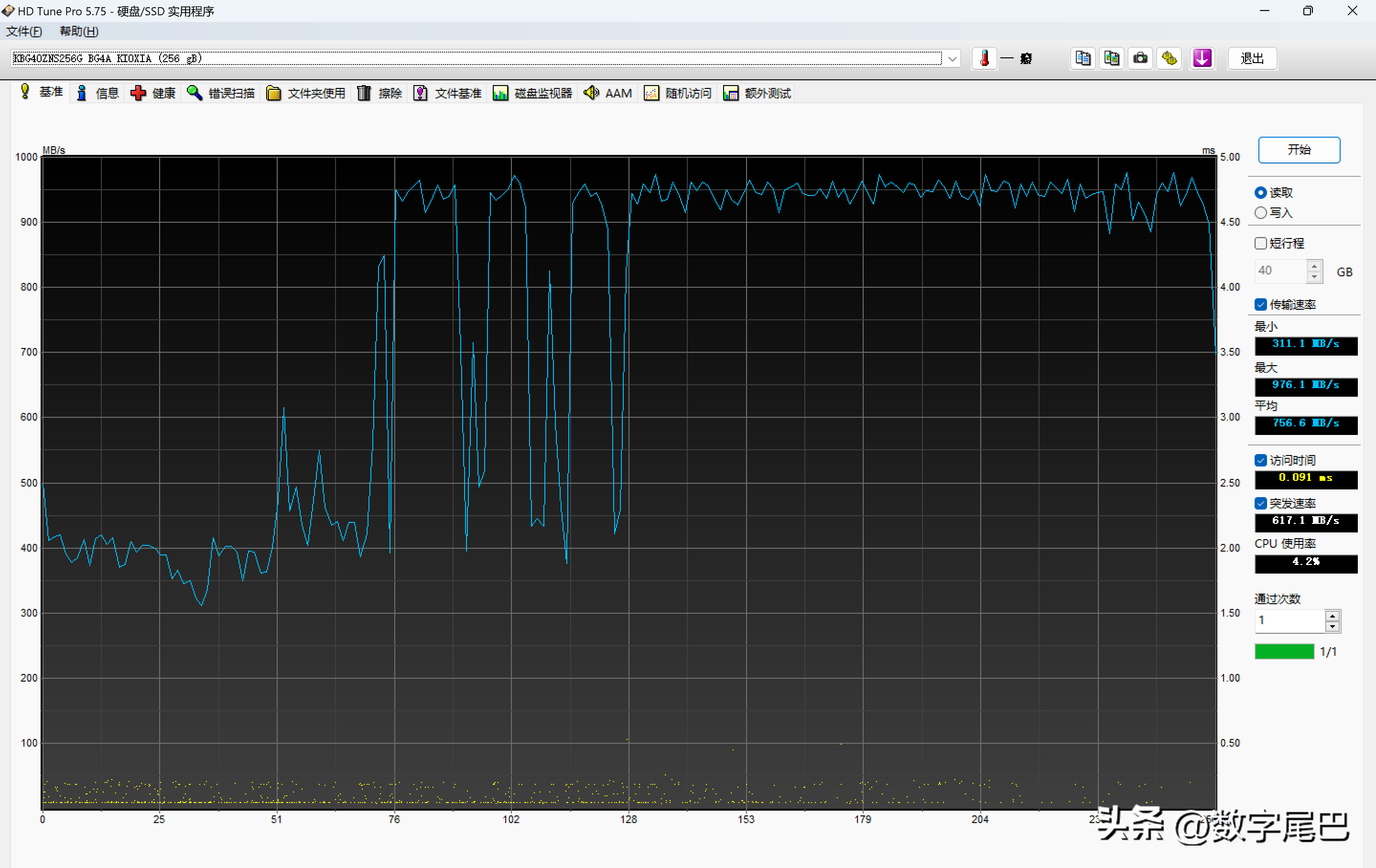

左AS SSD Benchmark | 右 HD tune Pro

硬盘读写测试工具使用到AS SSD Benchmark和HD tune Pro,在AS SSD Benchmark中连续读写成绩分别为1989.28MB/s和780.67MB/s,4K读取是30.0MB/s和62.8MB/s,读写成绩相当出色,这点也体现在日常U盘拷贝复制和应用加载上。

连续传输大文件(设置40GB)数据的速度波动在HD tune Pro可见,起步速度350MB/s左右,随后速度爬升并稳定下来,最终平均读取速度达756.6MB/s。简而言之,Surface Pro 9 5G在大容量文件传输上需要短暂的助跑,性能上限出现在后半段。

跨过十年,Surface系列从幻想照进现实

2012年微软将第一代Surface公之于众,开始了二合一笔记本形态的产品方向,但彼时的生态支持并不算太好,体验与传统意义笔记本有不小差距。转眼10年过去,曾经饱受质疑的Surface系列,已成为Xbox游戏主机外最令人追捧的硬件。

十年之前,当个人计算机被扣上夕阳行业的帽子,没有几家厂商愿意去探索个人计算机的形态进化,唯独Surface系列的出现,给行业注入了新鲜血液,带动二合一笔记本潮流。

从Surface历代产品来看,其核心一直围绕技术创新展开,在产品形态几乎没有太大改变情况下,体验却一代比一代优秀,这种坚定不移的产品布局,背后体现了一家科技企业的远见。

回到Surface Pro 9 5G上,它的适用人群与历代一致,对移动办公、便捷性有强烈需求的媒体人和商务人士,日常以办公套件、浏览器、微信等较轻量使用为主,并且没有打游戏欲望。

极致轻薄、舒适的观感、触控笔输入、以及多场景适用的独特魅力,Surface Pro 9 5G让创造和娱乐合为一体,何尝不是种新尝试。

关于ARM 处理器现存的兼容性和运行效率问题,已有Adobe这样的软件巨头推出基于ARM架构的Photoshop,相信未来ARM生态会有更多故事可讲。

.

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

Comments

Leave a comment in Nestia App