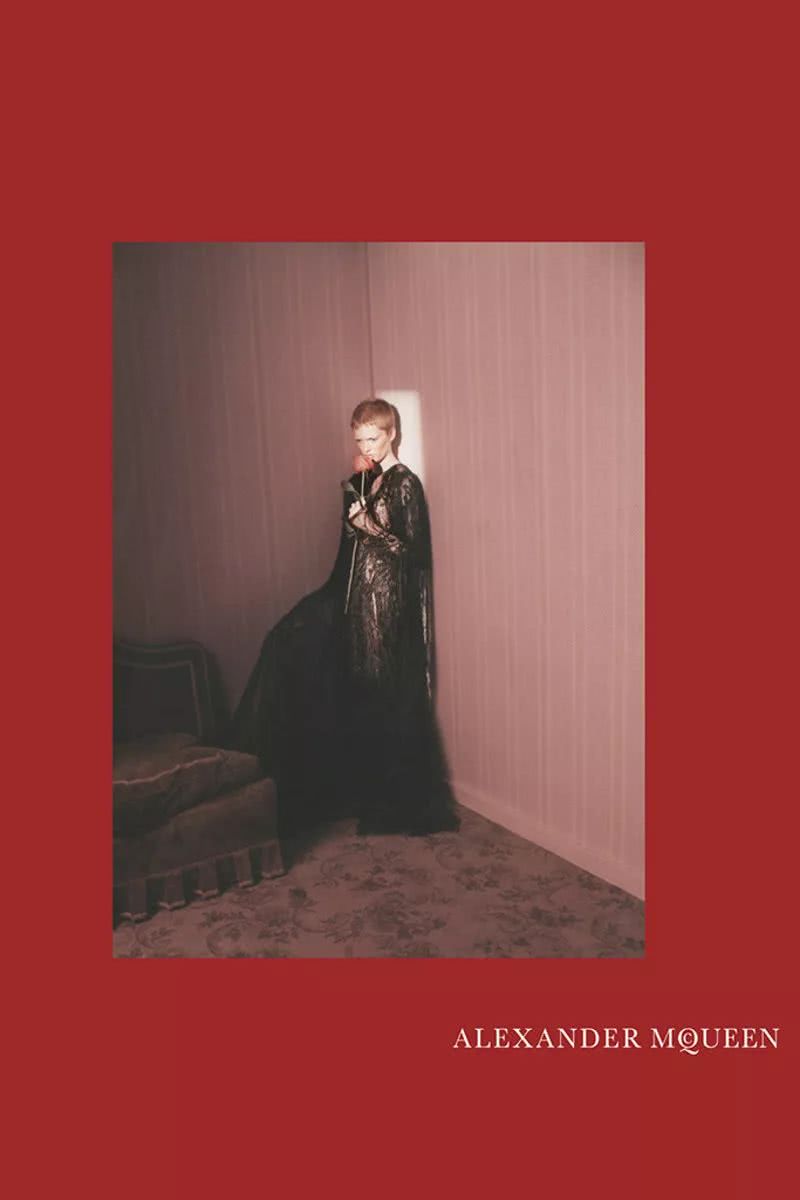

Alexander McQueen等来的“救世主”居然是娜扎

实在没想到,麦昆离开9年后,Alexander McQueen等来的“救世主”居然是娜扎。

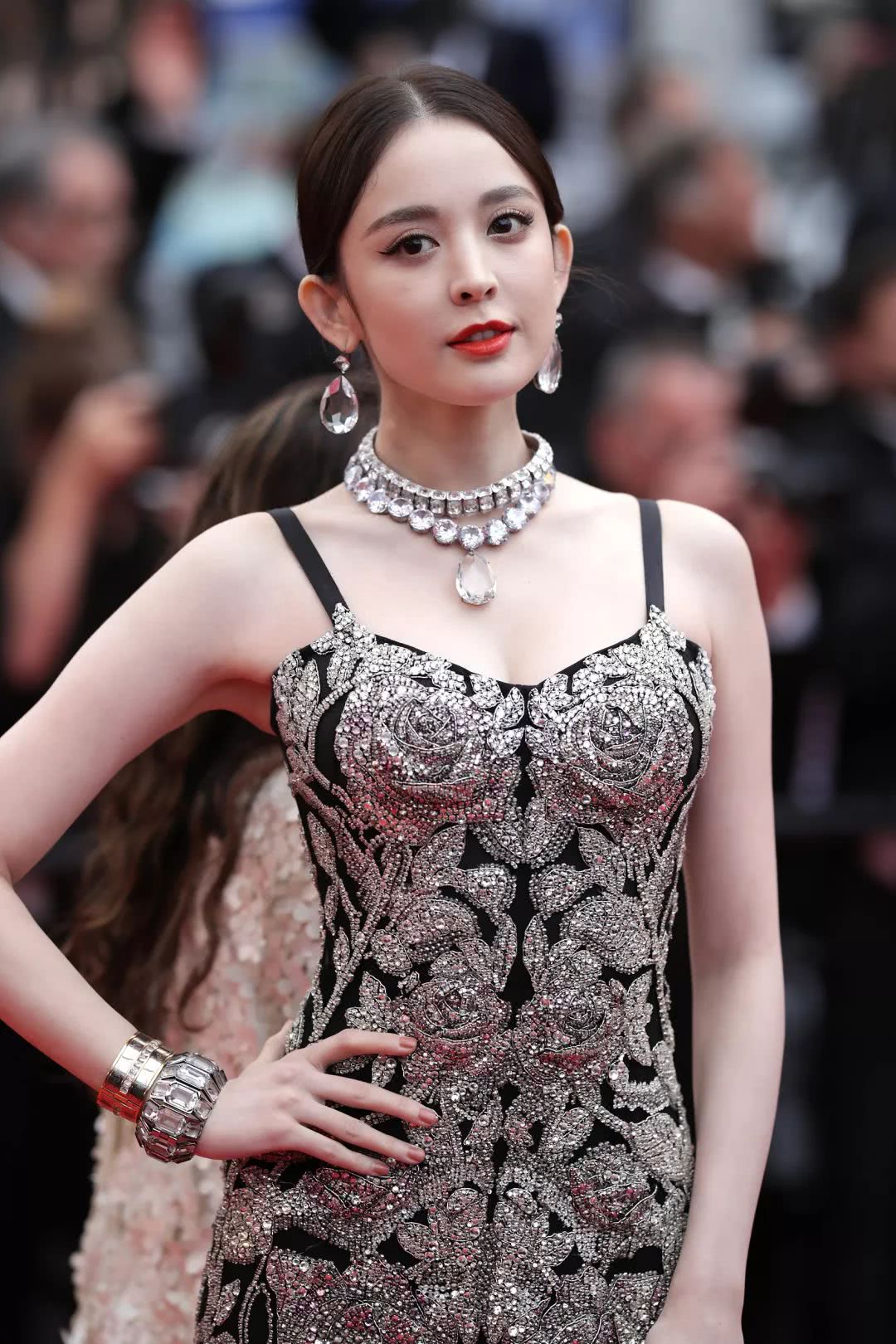

可能这样的说法容易招来误读,所以必须要先表明立场——不是麦昆的什么资深粉,也没有半点要讽刺娜扎的意思(当初看《花儿与少年》的时候,还被她圈粉过一阵),但抛开对麦昆和对娜扎的滤镜,客观来讲,娜扎是很美,但她也真的不适合Alexander McQueen。

毕竟Alexander McQueen曾经站上过神坛,它的美被瞻仰过。就时装界而言,对麦昆的感情,不可亵渎。所以官宣娜扎成为Alexander McQueen大中华区代言人的那一刻,时装爱好者们的情怀再一次被推进了焚化炉。

精修的广告大片中,娜扎被包装成了一个“女战士”,刻意收敛起了平日里示人的那些温和柔弱,头发保持着纹丝不乱,表情冷漠,妆容精致。是了无空洞的酷和“美则美矣”。

但满天飞的通稿跟复制粘贴的粉丝控评说穿Alexander McQueen的娜扎“气质尽显” “强强联合”“完美诠释既强大又脆弱” “极具表现力” “如此契合”……一片牵强附会的吹捧言论让品牌方的这番举措看起来好像没有任何的不妥之处,但稍微了解过麦昆的人都知道过于荒谬。

找娜扎代言可能无伤大雅,但不合适就是不合适,Alexander McQueen代表的女性应该凌厉且飒气。麦昆的时装美学游走在暴力、野性、荒蛮、黑暗、激进、死亡与爱之中,他描述的女性分明是:“我关注女性独立,我不喜欢她看起来天真无知......我喜欢的女性充满力量,以至于一个男人不得不充满勇气才能接近她。”虽然娜扎的性格中确实有某种坚韧,但跟Alexander McQueen就不是同一类,她让人怜香惜玉的公众形象大概也只对得上前半句的“天真无知”。

流量时代,尽是粉丝们的假象狂欢。麦昆说过:“时尚就是一个巨大的泡泡,有时候我觉得我需要去戳破它。”不想在代言人这件事上沉默,也是同理。

反方网友们则说得很戏谑:“麦昆看到娜扎成为自己品牌的代言人,棺材板要按不住了吧。”虽然对大牌们挑代言人的眼光已经没有了什么热切的期待,但看到Alexander McQueen也向流量妥协时,就跟当初接受Raf Simons使用卡戴珊一家来拍他执掌品牌的广告一样,心情是一种莫大的惊讶和被背叛感——曾经那么浓烈疯狂活过的Alexander McQueen,居然也落魄到了要给自己找一位跟品牌搭不起来的流量代言人的地步。

WWD也同步了这一消息,报导的话术中有一串冷冰冰的数字:

“Alexander McQueen官微发了5张娜扎的照片,截止发稿时,获得了16万转发,3万多评论和赞”;

“娜扎获得突破女演员奖,所有结果都是基于粉丝投票”;

“娜扎拥有洋娃娃般的面孔,在中国被认为是美的标准”;

“中国是Kering拥有的品牌最大的市场。它在大中华地区经营着18家门店,其中4家在香港,3家在澳门”

……

没花什么篇幅介绍这位新代言人的作品、内涵和风格,字里行间的影射都指向了这一决策后的商业目的。无非是流量的再一次胜利。

/

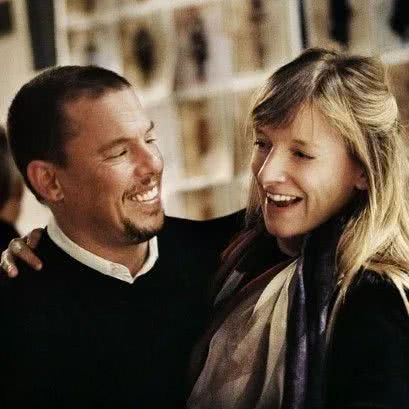

后麦昆时期——Sarah Burton的守护

娜扎代言的消息出来,有人说“Sarah Burton在想什么”,将指责的矛头扔向了这位延续着后麦昆时期的设计师。

大家都在赞颂Alexander McQueen的鬼才,却少有人知道Sarah Burton是何许人。

2010年,麦昆自杀,Sarah Burton在极度混乱和始料未及中接过了这只烫手山芋。她是麦昆得力的左右手,从1997年便成为助理,2000年成为女装部总设计师。看起来好像是最佳人选,但Sarah早已习惯了躲在McQueen的身后当一个默默无闻的人,临危受命中被推到台前,她要继承的是被封了神的麦昆,压力可想而知。

这位看起来羞涩而温和的设计师一直被媒体形容成“性格内向”,跟麦昆风格里的张扬和迥异好像没什么关系。她的成长经历中也没什么阴暗面,所以没办法做出Alexander McQueen病态体的美和撕裂的风格,Sarah只能在技巧上尽力去接近McQueen,但那些对生死与爱恨的深刻体悟,她代替不McQueen倾注进去。

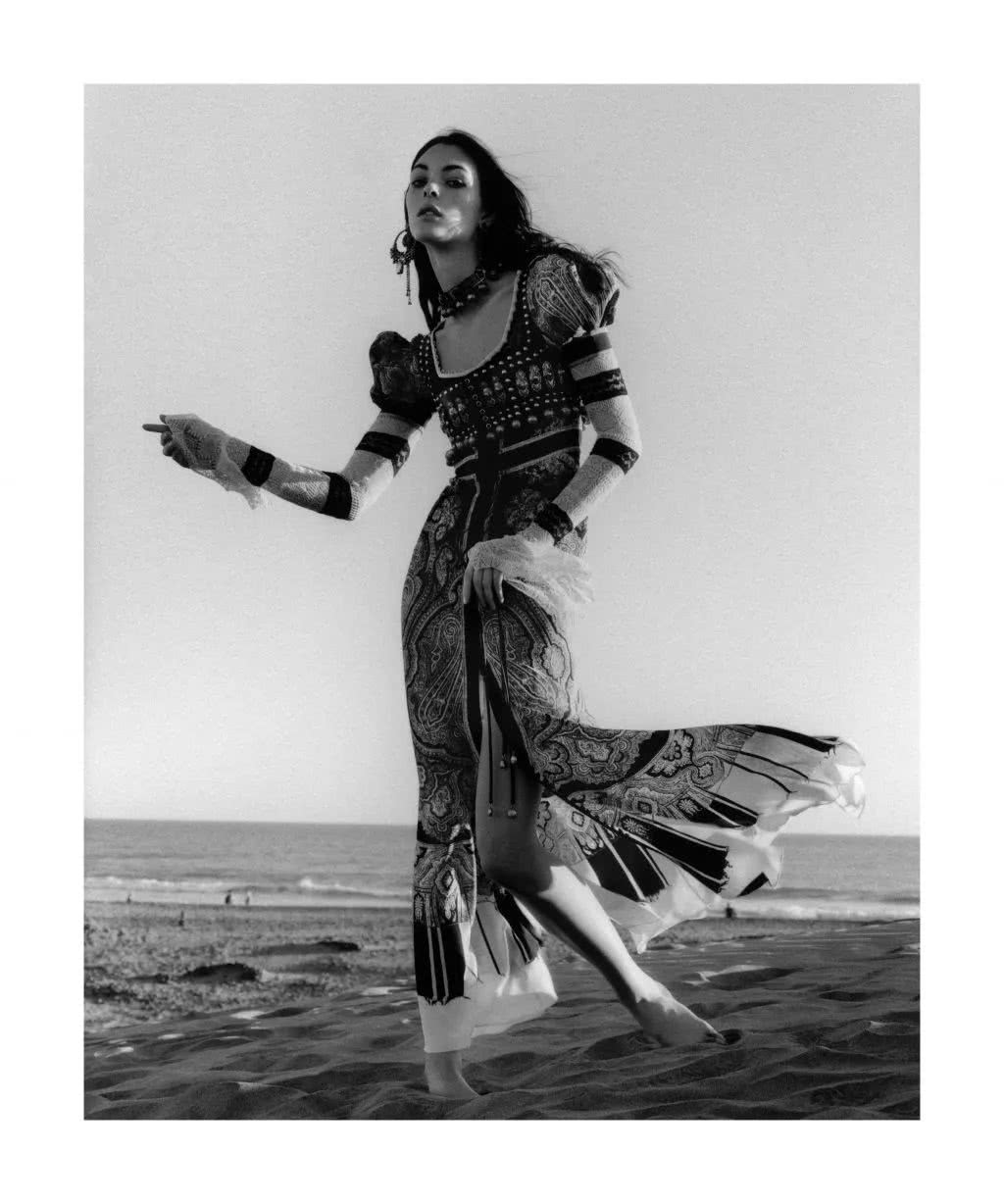

Alexander McQueen by Sarah Burton

麦昆将品牌做到了一个难以企及的高度,所以大家都默许地不指望继承人能复兴昔日风光,Sarah好像从来不被抱期待,甚至被百般挑剔。她是可以拥有个人风格的优秀设计师,但纵使再有才华,站在巨人的肩膀上做设计,就无法避免地被拿去跟麦昆比。直到现在,就算主导了Alexander McQueen九年的设计,还给威廉王子与凯特王妃的世纪婚礼设计了婚纱,大多数人都还无法准确地记忆起她的名字。

轻易就被人们忽略或被诟病——这对Sarah来说其实并不公平。她后来跟记者坦言:“他去世后,我并不想接受这份工作,但如果我撒手不管,很多人都会离开公司,我别无选择。”Sarah深爱着Alexander McQueen原本的面貌,但她学不来麦昆的大胆热烈,那不是她表达的方式,但为了不让Alexander McQueen人去楼空,她还是在尽力守护这个天才遗世的品牌,将延续麦昆视作某种使命。

在过去的采访中,她也说自己从没想过超越,而是努力传承。这让人有些动容,九年来,Sarah默默克服着所有恐惧和焦虑,没有弃之不顾,也没有想要占为已有。Sarah对延续这件事看待得很庄严谨慎,她对麦昆极度虔诚。

/

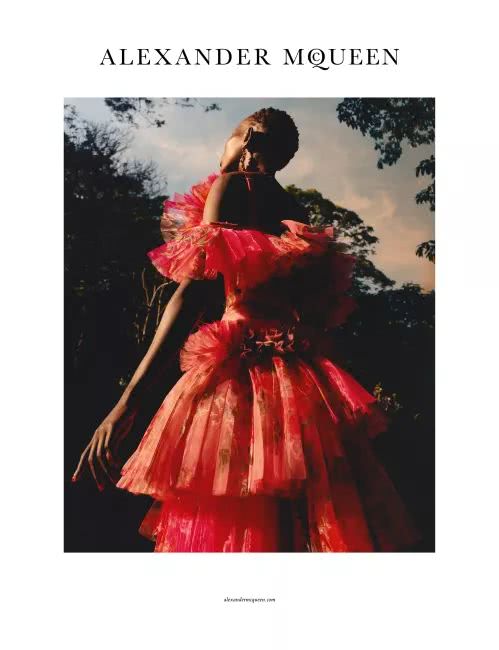

是谁在摧毁Alexander McQueen?

我们无法肆意揣测选择代言人的事与Sarah Burton有无干系,毕竟背后还有个开云集团的业绩压力。LADYMAX在几月前报道:“为跟LVMH抗衡,开云集团并没有将全部赌注压在Gucci身上,目前旗下Balenciaga、Saint Laurent已与Gucci形成铁三角,共同成为集团的业绩增长引擎,并有意将Alexander McQueen成为新的增长点。”

所以品牌挑代言人也只是发势的一步棋,在日益激烈的女装市场环境中,找个流量小花带货是个讨巧的捷径,至于跟品牌本身的风格理念是否契合,暂且不是什么打紧的事,毕竟大家都要吃饭,品牌首先要活下去,才能谈情怀和延续。

只是这样的事实对深爱着麦昆的人来说有些过于残忍,总觉得可惜了那些一厢情愿的感情——那可是万众敬仰、被封过神的Alexander McQueen,天才远去,Sarah Burton悉心守护了九年,最后却需要靠流量明星继续发展存活,商业社会急着榨干它的品牌价值。

整个时装体系正在发生改变,那些繁盛的光景已经退去。再一次面临这样的局面,想起了马吉拉老师的一件小事:

去年10月,Martin Margiela获得Belgian Fashion Awards颁发的评委大奖,他依然没有露面,但用一封信首次公开了隐退的原因:

“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长,也对社交媒体过多的信息感到遗憾,这摧毁了等待的快感,随之消磨的还有一切惊喜的效果,这对我来说是最重要的东西。”

寥寥几句却一针见血,言语中尽是无奈和失望。麦昆在自己的纪录片中说“与衣服打交道是十分美丽的事”,或许可以跟Margiela所说的“等待的快感”“惊喜的效果”等同理解,这些无比珍贵的东西正在离我们远去。如今的时尚环境偏爱的是千篇一律的潮流和所谓的酷,再难看到让人触动的设计。

去年,山本耀司在《Esquire》HK的采访中谈及对时装的看法:“常规的、主流的力量太大,令我们失去了那些有独特个性的人,自从我们失去了Alexander McQueen,已经没有人,至少还未有人,为时装界而战。我伤心的是,现在没有一个让我景仰的人,我觉得好孤独。”

「 I feel alone,help me. 」玩笑式的一句话,却像是落寞无奈的呐喊。

是谁在摧毁Alexander McQueen?也许是时代吧。

- End -

加入读者群

fakeshion02(个人)

最后,给大家安利我们的新号——编辑部后花园(ID:girlsnite),是FAKESHION编辑团队的“小天地”。

在后花园,你可以和编辑小姐姐们一起聊护肤、美妆、爱用、穿搭、明星…还没关注的赶紧关注起来吧~

喜欢这篇内容的话,帮我们点一点“在看”吧~

特别声明:本文为转载/投稿,仅代表该原作者观点。NESTIA仅提供信息发布平台。

时尚 国际

Comments

Leave a comment in Nestia App